Blog ブログ

赤ちゃんは信頼されていることがちゃんとわかっている『いないいないばあ』

とても大切にしている新聞の切り抜きがあります。

朝日新聞の「未来を生きる君へ」

松谷みよ子さんの伝言

(以下引用)

これから人生の白いページをめくろうとしているあなた。あなたはどんな人生を選択するのでしょう。私があなたくらいの年ごろのとき、日本は戦争をしていました。飢えと死に向き合う毎日でした。

毎日毎夜の空襲。防空壕にうずくまり、夜が明けると爆弾でガラス窓が全部割れた電車で海軍水路部へ仕事に行きました。

昼休みには小さなメモに童話を書いていました。それがたった一つの生きている証しでした。

でも作家になろうなんて、夢にも思っていなくて、編集者にあこがれていました。

それから数十年。編集者にはなれなくて、いつの間にか作家の道を歩き出し、一児の母になっていました。そしてある日、童心社の稲庭桂子編集長に「赤ちゃんの文学を書いて」と頼まれたのです。赤ちゃんの文学ですって、とびっくりする私に「赤ちゃんだって文学が判るの」といいます。子育てのなかで赤ちゃんのきらきらする魂の成長に感動していた私も納得し、赤ちゃんに語りかける作品をかき、数年後、絵本『いないいないばあ』が誕生しました。

当時、赤ちゃんのために本気で取り組んでいる絵本はなく、オモチャ扱いでした。そのなかで、『いないいないばあ』のシンプルな構想が浮かんだとき「これだ、これが赤ちゃんのための絵本だ」とうれしかったのです。

のちに世界絵本原画展でグランプリを取った瀬川康男さんが「おれに描かせろ」と名乗りをあげ、ゲラが出ると生まれたばかりの次女が大よろこびをし、その反応を見ながら手を入れました。師、坪田譲治が「この本は日本中の赤ちゃんのところに届くでしょう」と寿いでくださいました。

小さな一冊の絵本はこんなふうに、編集者の鋭い視点と作家、画家の共同作業で生まれました。そして、それは生まれてきた生命、赤ちゃんへの深い信頼があればこそでした。

これから人生の白いページをめくっていくあなた。子育ても仕事もとても面白いものです。

作家の斎藤隆介さんが「松谷さん。またいで通るか心配したけど、またがなかったね」と言いました。猫みたいで可笑しいけど、あなたもまたがないで行きましょう。

(引用ここまで)

わたしは、この新聞の記事を読んだときにすごく驚きました。

「赤ちゃんの文学」なんだ!

「赤ちゃんだって文学が判る」んだ!

母親である私が何もかもを背負って、このふにゃふにゃした赤ん坊を、必死に育てていた気がしていた私をガツーンと殴るような一文でした。

それまでのわたしの「赤ちゃん」に対する思い込みがガラガラと崩れた瞬間でした。

そうか、赤ちゃんは文学が判るのか。

赤ちゃんは文学が判るとする人たちが生み出した絵本なのか。

だからなのか。

お産をしたばかりの松谷さんが、我が子の反応を見ながら、生み出した1冊なのか。

そして、松谷みよ子さんの師匠である坪田譲治さんが予言したとおり、日本中の赤ちゃんのところに、この絵本は届いています。全ての赤ちゃんではないとしても。

当時、赤ちゃんのために本気で取り組んでいる絵本はなかった。

その後、たくさんの赤ちゃん絵本が誕生しました。

その中で、どれだけの絵本が

「赤ちゃんの文学」として生み出されているでしょうか。

赤ちゃんは、ちゃんと判る。

信頼されていることが判る。

そのことに、心揺さぶられ、この文章を読むといつも泣きそうになってしまいます。

「またがないで行きましょう」というメッセージにも考えさせられます。

広い歩幅でポーンポーンと進んでいったら、「早く、遠くへ」行けることでしょう。

でも、一歩一歩、丁寧に進んで行きましょう、というメッセージなんだと思います。

それはよく聞くベタな表現ではなく「またがないで行きましょう」と言うのがすごくいいなと思いました。

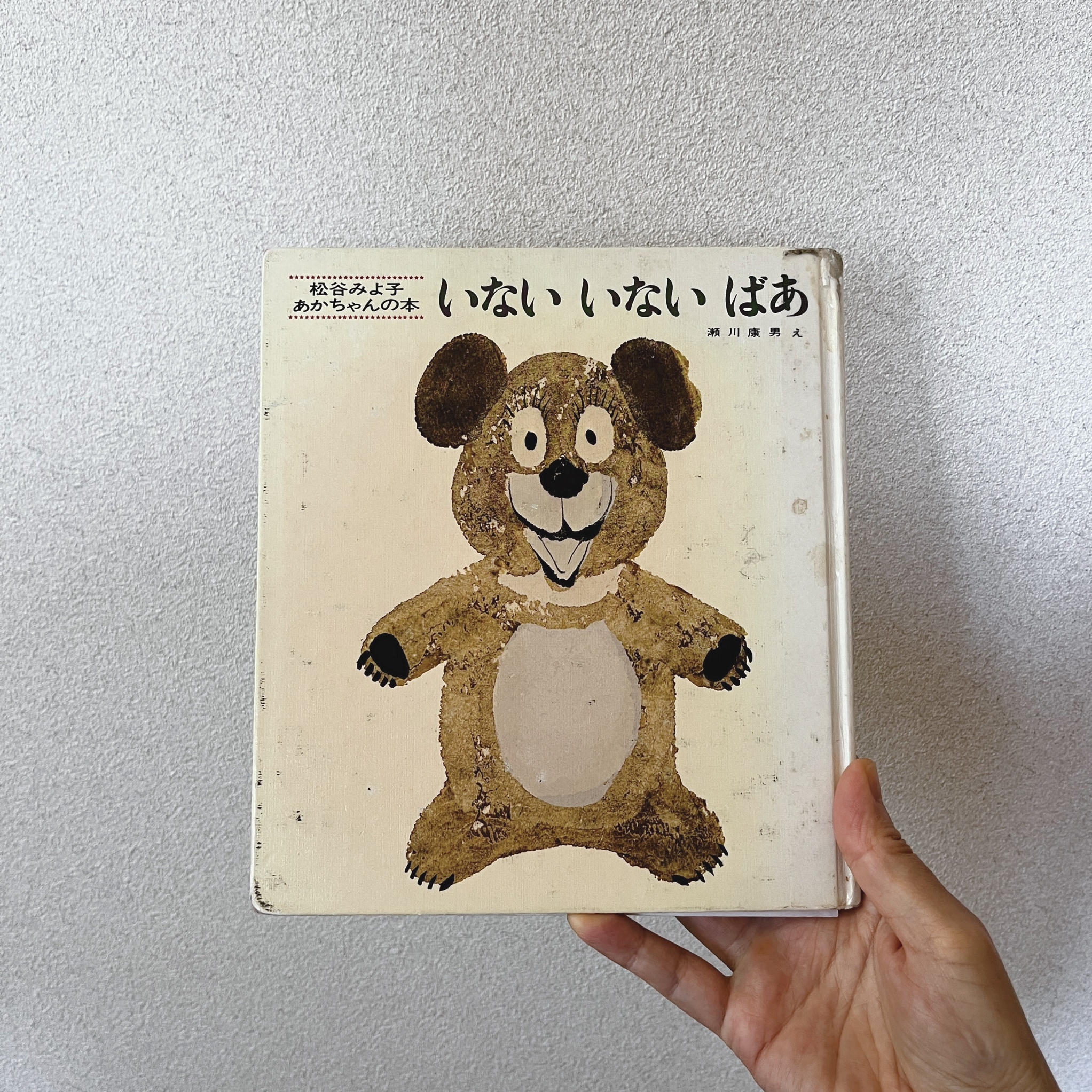

『いないいないばあ』(松谷みよ子 瀬川康男 童心社 1967年4月)

目次

- ○ 童心社会長 酒井京子さんの講演会にて印象的な『いないいないばあ』に関するエピソード

- ・『いないいないばあ』は、批判にさらされてきた

- ・ボードブックにして欲しいという要望はお断り

- ・童心社の稲庭桂子さんと松谷みよ子さん

- ・文について

- ・絵について

- ・フォントについて

- ・表紙のピンクについて

- ・改版

- ・インスタグラムでも紹介ライブしています

童心社会長 酒井京子さんの講演会にて印象的な『いないいないばあ』に関するエピソード

2024年5月、童心社会長 酒井京子さんの講演会に参加しました。

酒井京子さんは、『おしいれのぼうけん』(古田足日 田畑精一 童心社)などを編集された編集者さんです。

『いないいないばあ』についてお話してくださいました。

わたしが特に印象に残ったエピソードをいくつかご紹介したいと思います。

酒井京子さんは、この絵本は「童心社の絵本」だとは思わない。もはや、日本民族のための絵本だ。それを童心社はただ預かっているだけだ、というようなことをおっしゃってました。

確かに、『いないいないばあ』はもはや、文化財だと思います。

『いないいないばあ』は、批判にさらされてきた

「いないいないばあ」は遊びでいいのに、なぜ、絵本にするのかという批判があったそうです。

↓

遊びだと、相手によって違うけど、絵本は、いつも同じくまちゃんと目を合わすことができるから、赤ちゃんが安心する。

ボードブックにして欲しいという要望はお断り

絵本でなければできないことがある。

本にとって大事なのは「めくる」こと。

そのときに「しなる」ことが大事。

赤ちゃんは、めくってくれることをわかっている。動くから、そこ、左ページを見ている。

その紙がしなり、めくられ、右ページに にゃあにゃを発見する。

いろんな「いないいないばあ」遊びの絵本があるけれど、左ページ→右ページに絵があるのはこの絵本の独自のもの。

童心社の稲庭桂子さんと松谷みよ子さん

「二人で何度も何度もペラペラペラペラめくっていたよー」と辻村益朗さんが教えてくれたそうです。

文について

ことばでつかまえられるか、まったく自信がないと、松谷さんは本当に悩んだそうです。

絵について

・瀬川康男さんが「オレに描かせろ」と名乗りをあげましたが、3回ボツになりました。そのため、瀬川さんを保育園に連れていったそうです。

そうしたら、瀬川さんは

「いやー、驚いた。赤ちゃんは全身で輝いている」

「赤ちゃんは常に『三昧(ざんまい)』の境地。敵わない」と言ったそうです。

『現代新国語辞典』(金田一春彦・金田一秀穂 編 学研)によると、「三昧」とは「雑念を捨て、精神を集中して乱さないこと。」だそうです。

・赤ちゃんのための絵は、はっきりとした輪郭が必要。派手な色じゃなきゃわからない。そう言われていた。

フォントについて

奥付にもお名前のある辻村益朗さんが、読売新聞の明朝体を元にご自分で作った美しいフォント。フォントを作るのは大変なお仕事なんだそうです。

表紙のピンクについて

表紙のデザインは辻村益朗さん。この色は4色刷では出ない。特色1色を加えた5色刷。その分、お金がかかっているということですよね。

もっと明るいピンクの方がいいのでは、と表紙の色を変えたことがあるそうです。

そうしたら、愛読者たちから苦情が殺到し、元に戻したそうです。

その派手なピンクの表紙の『いないいないばあ』を見てみたいです。

改版

わたしは、一つ、質問をしました。

わたしの持っている『いないいないばあ』の奥付に

「1981年5月25日 改版第1刷発行」とあるのです。

改版って何か変わったところがあるのかなと思ったのです。

そうしたら、「刷りすぎて、版が擦り減ってしまったので、新しく版を作り直した」ということです。

インスタグラムでも紹介ライブしています

#主観と本音で絵本を喋る

#読んでみたいと思ってもらいたい

#ほぼ毎日絵本紹介ライブ

#上甲の絵本紹介ライブ

↓

インスタグラムでも『いないいないばあ』ご紹介しています

再び、インスタグラムで、童心社会長酒井京子さんの講演会でのお話をご紹介しています