Blog ブログ

小学校高学年(5年)に冬の朝の10分で読んだ絵本2冊 この振り幅よ

冬の朝、小学5年生のクラスに、絵本を読みに行ってきました。

いただいている時間は、10分です。

ちょっと早めに教室に入れてもらいました。

自分の席で、待っててくれてます。

「おはようございます。

わたしは、このへんに住んでいる 上甲 と言います。

このクラス、読みにきたこと、あったっけ?

初めてだっけ?」

「あるよ。2回くらい」

「そっか。もし、同じ絵本だったらごめんね」

「ポケモンの」と担任の先生。

「あ。『ポケモンのしま』読んだんですね。

じゃあ、大丈夫だ、読んでない絵本だと思う。こちら。

もしかしたら、嫌いな人がいるかもしれない。

嫌いだったら、ごめんね。

目をつぶっててね。むし、なんだけど」

「むし!?」と ものすごく嫌そうな顔の男子児童と女子児童。

「嫌かもしれないけど、読みます」

と

カバンから絵本を取り出す。

「秦野市って知ってます?」

「知ってる!」

「秦野市に住んでいる絵本作家さんが描いた絵本です。

本当にいる虫です。

このくらいの大きさの」(2センチくらい)

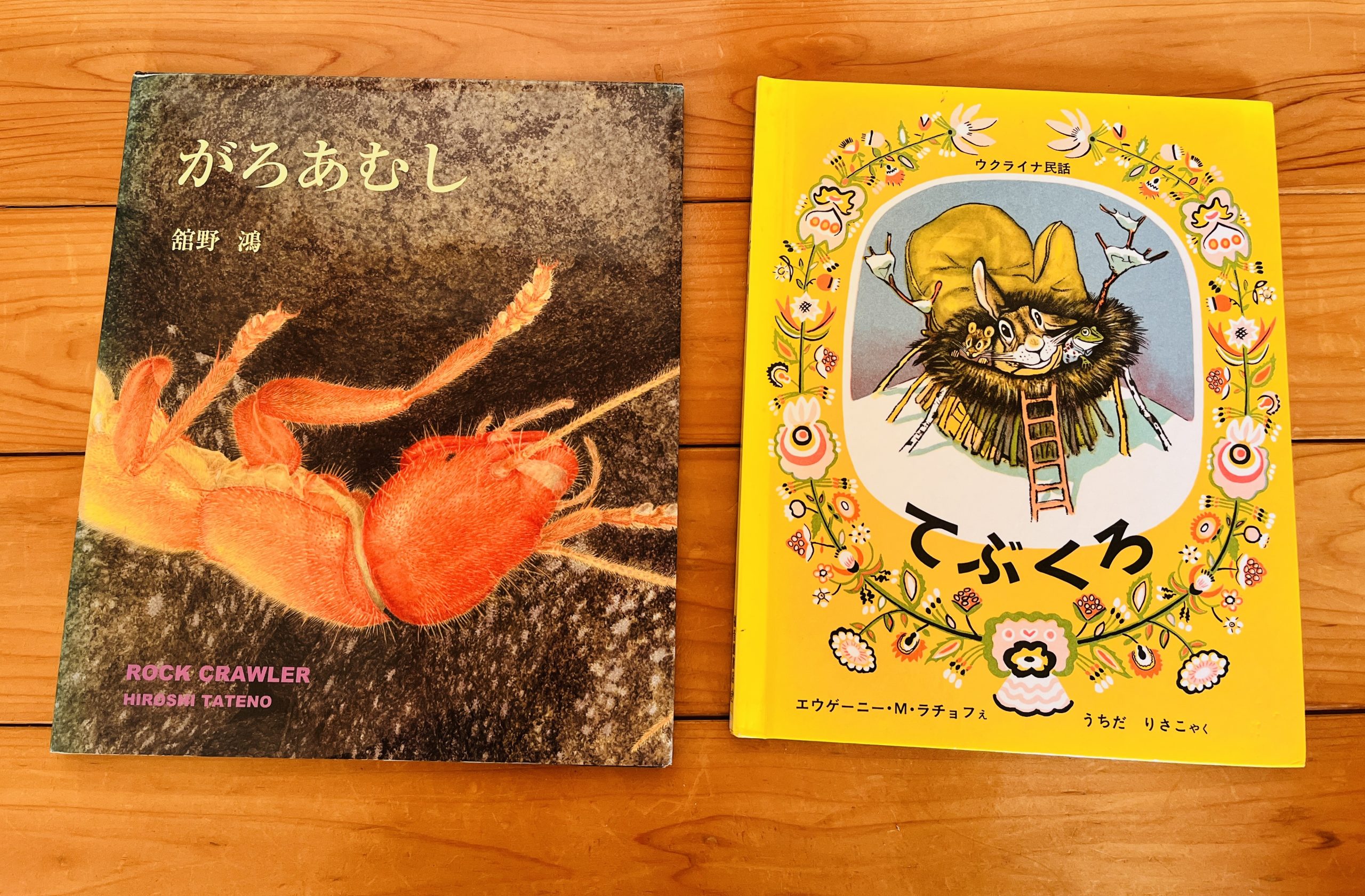

『がろあむし』

(舘野鴻 偕成社 2020年9月)

見返しにサインをいただいています。

(「とんちゃんって?」と気づいてくれた子がいましたので、ドヤ顔して自分を指さします)

この絵本は、冒頭、全面に描き込まれた絵の上にテキストが乗っているので、ちゃんと下読みをしないと、読めません。

どこにテキストがあるか、しばらく探しちゃう。

鳥瞰図、高いところから、ぐ、ぐ、ぐーっと岩と石の奥底へ寄っていきます。

実際は2ミリメートルだという黒い卵が、10センチメートルくらいの大きさで描かれています。

この絵本に出会わなければ、一生、その存在を知らないであろう、がろあむし。

血の底で蠢く虫たちが拡大してリアルに描かれています。

たまりません、たまりませんよね。

すごい顔をしている子がいます。

がろあむしは、メスの大人になります。

オスと出会い交尾します。

交尾したあと、メスはオスを食べます。

がろあむしの8年の一生を情緒を排して、描き、視点はまた、ぐ、ぐ、ぐーっと引き上げられます。

クラクラします。

読み終わって、外したカバーを広げて見せます。

がろあむしの全体像がここにあるからです。

「大丈夫だった?」と聞くと

「メスがオスを食べるのがだめだ」と言う男子児童。

そうなのね。

これで終わると、アレなんで

「もう1冊、怖くないの読んでいいですか?」

「読んで」

「これ。知ってる人もいるかな? 見たことあるかな?」

なんとなく、ピンとこない子が多いみたいでした。

もっと

「知ってる!」という声が上がるかと思ったけど。

「ウクライナっていう国は知ってる?」

「知ってる。知ってる。ロシア、戦争」

「ウクライナの民話です」

『てぶくろ』

(ウクライナ民話 エウゲーニー・M・ラチョフ え うちだりさこ やく 福音館書店 1965年11月)

わたしは、この絵本の冒頭を

「お」 を大きく、区切って読むのが、最近好きな読み方。

だって、飾りのついた大きなサイズで「お」って書いてあるんです。

ふふふ。って笑う人が何人か。

この絵本は、寒い時期に読みたくなります。

たった16ページ。

16ページのうち、扉に1ページ。

扉の裏の真っ白なページに1ページ使っちゃってる。

絵はたったの9枚。

これだけのページ数で、7ひきの動物が次々と手袋の中に入って出ていく。

しかも、それぞれ、自己アピールをする。

一言で自分を言い表すことに長けている。

ただのうさぎ、じゃない。

おしゃれ、とか、のっそり、とか、きばもち、とか。

さらに、てぶくろは居心地良さげにリノベーションされていく。

窓がつけられる。

呼び鈴用の釘が打ちつけられ、呼び鈴がかけられる。

親指の部分には煙突がつけられる。

縫い目がほどけそうになっている。

こんなことが、たった16ページのうちに起きている。

最後のページは、早口で読むのが好き。

ここは、手袋から動物たちが逃げ出し、元の手袋に戻るところを、自分の頭の中で描かなくちゃならない。

しかもスピーディに。

だって、「わん、わん、わん」と吠えたてられて、逃げていくんだから。

ここは、あんた、自分で想像してよね、っていう作者の信頼。

わたしの信頼。

「というわけで、今日は2冊の絵本を読ませてもらいました。

ありがとうございました」

「ありがとうございました」

「この『がろあむし』の作者の舘野鴻さんが、今、平塚市美術館で、絵本の絵を公開で描いているんですよ。

それで、どうしてもこの絵本を読みたくて」

「上甲さんは、絵本は作らないんですか?」と担任の先生。

「作りませんよ。絵本を作るのは別の才能が必要です。

わたしは『読み専』です」

地の底から、ウクライナへ。

たった10分でこの振り幅よ。

インスタグラムでもしゃべりました

12月 小学6年生に読み聞かせ 朝の15分で読んだ絵本3冊

小学5年生に読んだ「みんなは、今朝、水道をひねってきた?」『すいどう』

小学校高学年にどんなふうに絵本を読んだか(5年生)

【メニュー】読み聞かせボランティア入門講座

【無料アーカイブ】読み聞かせボランティアさん向け 高学年への読み聞かせ

いただいている時間は、10分です。

ちょっと早めに教室に入れてもらいました。

自分の席で、待っててくれてます。

「おはようございます。

わたしは、このへんに住んでいる 上甲 と言います。

このクラス、読みにきたこと、あったっけ?

初めてだっけ?」

「あるよ。2回くらい」

「そっか。もし、同じ絵本だったらごめんね」

「ポケモンの」と担任の先生。

「あ。『ポケモンのしま』読んだんですね。

じゃあ、大丈夫だ、読んでない絵本だと思う。こちら。

もしかしたら、嫌いな人がいるかもしれない。

嫌いだったら、ごめんね。

目をつぶっててね。むし、なんだけど」

「むし!?」と ものすごく嫌そうな顔の男子児童と女子児童。

「嫌かもしれないけど、読みます」

と

カバンから絵本を取り出す。

「秦野市って知ってます?」

「知ってる!」

「秦野市に住んでいる絵本作家さんが描いた絵本です。

本当にいる虫です。

このくらいの大きさの」(2センチくらい)

『がろあむし』

(舘野鴻 偕成社 2020年9月)

見返しにサインをいただいています。

(「とんちゃんって?」と気づいてくれた子がいましたので、ドヤ顔して自分を指さします)

この絵本は、冒頭、全面に描き込まれた絵の上にテキストが乗っているので、ちゃんと下読みをしないと、読めません。

どこにテキストがあるか、しばらく探しちゃう。

鳥瞰図、高いところから、ぐ、ぐ、ぐーっと岩と石の奥底へ寄っていきます。

実際は2ミリメートルだという黒い卵が、10センチメートルくらいの大きさで描かれています。

この絵本に出会わなければ、一生、その存在を知らないであろう、がろあむし。

血の底で蠢く虫たちが拡大してリアルに描かれています。

たまりません、たまりませんよね。

すごい顔をしている子がいます。

がろあむしは、メスの大人になります。

オスと出会い交尾します。

交尾したあと、メスはオスを食べます。

がろあむしの8年の一生を情緒を排して、描き、視点はまた、ぐ、ぐ、ぐーっと引き上げられます。

クラクラします。

読み終わって、外したカバーを広げて見せます。

がろあむしの全体像がここにあるからです。

「大丈夫だった?」と聞くと

「メスがオスを食べるのがだめだ」と言う男子児童。

そうなのね。

これで終わると、アレなんで

「もう1冊、怖くないの読んでいいですか?」

「読んで」

「これ。知ってる人もいるかな? 見たことあるかな?」

なんとなく、ピンとこない子が多いみたいでした。

もっと

「知ってる!」という声が上がるかと思ったけど。

「ウクライナっていう国は知ってる?」

「知ってる。知ってる。ロシア、戦争」

「ウクライナの民話です」

『てぶくろ』

(ウクライナ民話 エウゲーニー・M・ラチョフ え うちだりさこ やく 福音館書店 1965年11月)

わたしは、この絵本の冒頭を

「お」 を大きく、区切って読むのが、最近好きな読み方。

だって、飾りのついた大きなサイズで「お」って書いてあるんです。

(以下引用)

おじいさんが もりを あるいていきました。

(引用ここまで)

ふふふ。って笑う人が何人か。

この絵本は、寒い時期に読みたくなります。

たった16ページ。

16ページのうち、扉に1ページ。

扉の裏の真っ白なページに1ページ使っちゃってる。

絵はたったの9枚。

これだけのページ数で、7ひきの動物が次々と手袋の中に入って出ていく。

しかも、それぞれ、自己アピールをする。

一言で自分を言い表すことに長けている。

ただのうさぎ、じゃない。

おしゃれ、とか、のっそり、とか、きばもち、とか。

さらに、てぶくろは居心地良さげにリノベーションされていく。

窓がつけられる。

呼び鈴用の釘が打ちつけられ、呼び鈴がかけられる。

親指の部分には煙突がつけられる。

縫い目がほどけそうになっている。

こんなことが、たった16ページのうちに起きている。

最後のページは、早口で読むのが好き。

ここは、手袋から動物たちが逃げ出し、元の手袋に戻るところを、自分の頭の中で描かなくちゃならない。

しかもスピーディに。

だって、「わん、わん、わん」と吠えたてられて、逃げていくんだから。

ここは、あんた、自分で想像してよね、っていう作者の信頼。

わたしの信頼。

「というわけで、今日は2冊の絵本を読ませてもらいました。

ありがとうございました」

「ありがとうございました」

「この『がろあむし』の作者の舘野鴻さんが、今、平塚市美術館で、絵本の絵を公開で描いているんですよ。

それで、どうしてもこの絵本を読みたくて」

「上甲さんは、絵本は作らないんですか?」と担任の先生。

「作りませんよ。絵本を作るのは別の才能が必要です。

わたしは『読み専』です」

地の底から、ウクライナへ。

たった10分でこの振り幅よ。

インスタグラムでもしゃべりました

12月 小学6年生に読み聞かせ 朝の15分で読んだ絵本3冊

小学5年生に読んだ「みんなは、今朝、水道をひねってきた?」『すいどう』

小学校高学年にどんなふうに絵本を読んだか(5年生)

【メニュー】読み聞かせボランティア入門講座

【無料アーカイブ】読み聞かせボランティアさん向け 高学年への読み聞かせ