Blog ブログ

物語でアイヌの文化を子どもたちに伝えていく『風の神とオキクルミ』

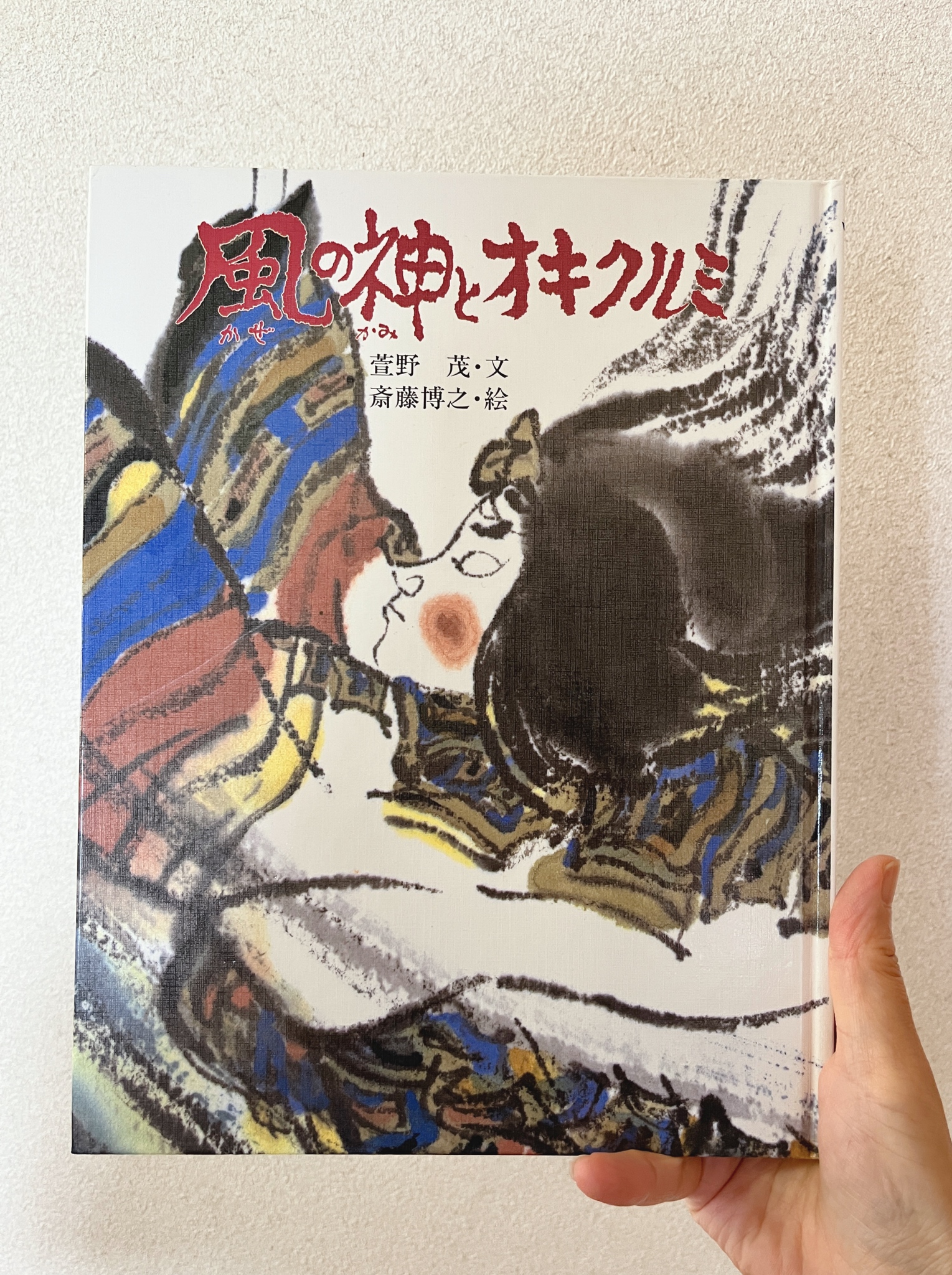

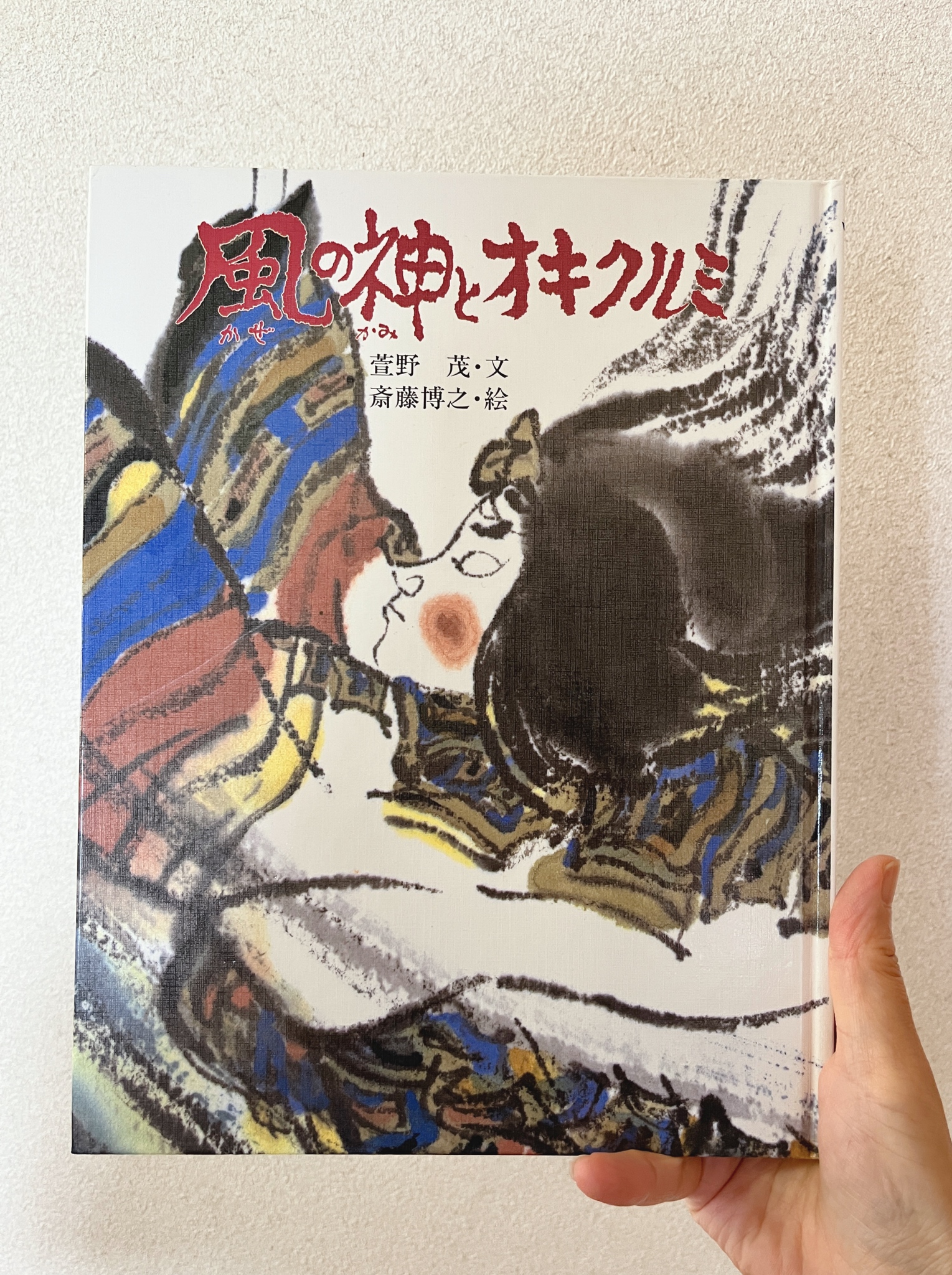

『風の神とオキクルミ』

萱野茂(かやのしげる) 文 斎藤博之 絵 小峰書店 1999年1月

もしかしたら、今まで、ご紹介したことがないかもしれません。

2002年から我が家にある絵本。

我が子たちに、読んだ絵本。

そんなに頻繁に読んだ記憶はない。

けど、たまに「読んで」と言われて読んだ絵本。

よその子には読み聞かせボランティアとして、読んだ記憶はないです。

アイヌの民話。

表紙に描かれているのは

ピカタカムイという風の神。

ピカタカムイ、神が自ら語ります。

黒目が描かれてません。

妙に印象的だなあと思ってました。

漢字にはふりがなが振ってあります。

ピカタカムイは、アイヌの村の人たちが楽しそうなのを見ると、

風おこしの舞を舞い続けるという悪さをします。

すべて、吹き飛ばしてしまったのですが、1軒だけ、吹き飛ばされずに残った家がありました。

その家には、オキクルミが住んでいました。

オキクルミとは、神の国からアイヌの国へ行った、知恵のある若者です。

オキクルミは、ピカタカムイの家をズドンと見開きいっぱいに訪れます。

オキクルミには、黒目があります。

オキクルミは、ピカタカムイを懲らしめます。

このオキクルミが、扇を手に舞うのですが、その後ろ姿が実に勇ましく、かっこいいのです。

絵の中に風が舞う。

ラストには、実在する地名「沙流川」が明かされます。

ってことは、「昔々、あるところに」じゃないんですね。

神様が語るこの物語は、今も、続いている。

巻末に作者の解説があります。

「こうありたいという人間の姿を語る」

「わたしをちゃんと守りなさい」と神様を叱りつける。

物語で自分たちの文化を子どもたちに伝えていく。

今すぐには分からなくても、大人になったとき、「ああ、あれってこれか!」と合点がいく時間差の装置、それが語り伝えられた物語、なのかもしれません。

インスタライブでもご紹介しました。

『風の神とオキクルミ』

萱野茂(かやのしげる) 文 斎藤博之 絵 小峰書店 1999年1月

ディープの奥の 冬の北海道 平取(びらとり) 二風谷へ(「ゴールデンカムイ」ロケ地らしい)

萱野茂(かやのしげる) 文 斎藤博之 絵 小峰書店 1999年1月

もしかしたら、今まで、ご紹介したことがないかもしれません。

2002年から我が家にある絵本。

我が子たちに、読んだ絵本。

そんなに頻繁に読んだ記憶はない。

けど、たまに「読んで」と言われて読んだ絵本。

よその子には読み聞かせボランティアとして、読んだ記憶はないです。

アイヌの民話。

表紙に描かれているのは

ピカタカムイという風の神。

ピカタカムイ、神が自ら語ります。

黒目が描かれてません。

妙に印象的だなあと思ってました。

(以下引用)

神の 国でも

人間の 国でも、

女は、ししゅうが

じょうずでなければ いけません。

(引用ここまで)

漢字にはふりがなが振ってあります。

ピカタカムイは、アイヌの村の人たちが楽しそうなのを見ると、

風おこしの舞を舞い続けるという悪さをします。

すべて、吹き飛ばしてしまったのですが、1軒だけ、吹き飛ばされずに残った家がありました。

その家には、オキクルミが住んでいました。

オキクルミとは、神の国からアイヌの国へ行った、知恵のある若者です。

オキクルミは、ピカタカムイの家をズドンと見開きいっぱいに訪れます。

オキクルミには、黒目があります。

オキクルミは、ピカタカムイを懲らしめます。

このオキクルミが、扇を手に舞うのですが、その後ろ姿が実に勇ましく、かっこいいのです。

絵の中に風が舞う。

ラストには、実在する地名「沙流川」が明かされます。

ってことは、「昔々、あるところに」じゃないんですね。

神様が語るこの物語は、今も、続いている。

巻末に作者の解説があります。

(以下引用)

この絵本について

萱野茂

この物語は、アイヌ語で語られたカムイユカラ(神が自ら語る物語)を現代の日本語に直し、さらに絵本の文章にするために手を加えたものです。

風の神ピカタカムイは、山から吹きおろす風、山背のことで、ウエンカムイ(悪い神)の一つです。ふつうの風のことはレラといいますが、ただレラといったのでは、よい風も悪い風もふくまれてしまうので、この物語ではピカタカムイという悪い神の名まえになっているわけです。

この悪い神をこらしめるオキクルミは、アイヌにとっては守護神であり、生活を教えてくれるアイヌラックル(人間くさい神、アイヌは人間の意味)です。アイヌの村にすんで、アイヌの人びとに生活を教え、神にたいしてはアイヌを守るように働きかけ、ときには、この物語のように悪さをする神をこらしめたりします。オキクルミをつうじて、アイヌの人びとは、こうありたいという人間の姿を語っています。

アイヌにとって、神(カムイ)にたいする考え方は独得のものがあります。神は絶対的な存在ではなく、人間にとってためになる限りで神であるのです。たとえば、子どもが川でおぼれたりすると、川の神にむかって”おまえが不注意だったからこういうことになった。今後はちゃんとアイヌを守りなさい”ときびしくしかりつけます。むろん、アイヌはただ守ってもらうだけでなく、イナウ(御幣)をお礼としてあげ、お祈りをかさないのです。

(引用ここまで)

「こうありたいという人間の姿を語る」

「わたしをちゃんと守りなさい」と神様を叱りつける。

物語で自分たちの文化を子どもたちに伝えていく。

今すぐには分からなくても、大人になったとき、「ああ、あれってこれか!」と合点がいく時間差の装置、それが語り伝えられた物語、なのかもしれません。

インスタライブでもご紹介しました。

『風の神とオキクルミ』

萱野茂(かやのしげる) 文 斎藤博之 絵 小峰書店 1999年1月

ディープの奥の 冬の北海道 平取(びらとり) 二風谷へ(「ゴールデンカムイ」ロケ地らしい)