Blog ブログ

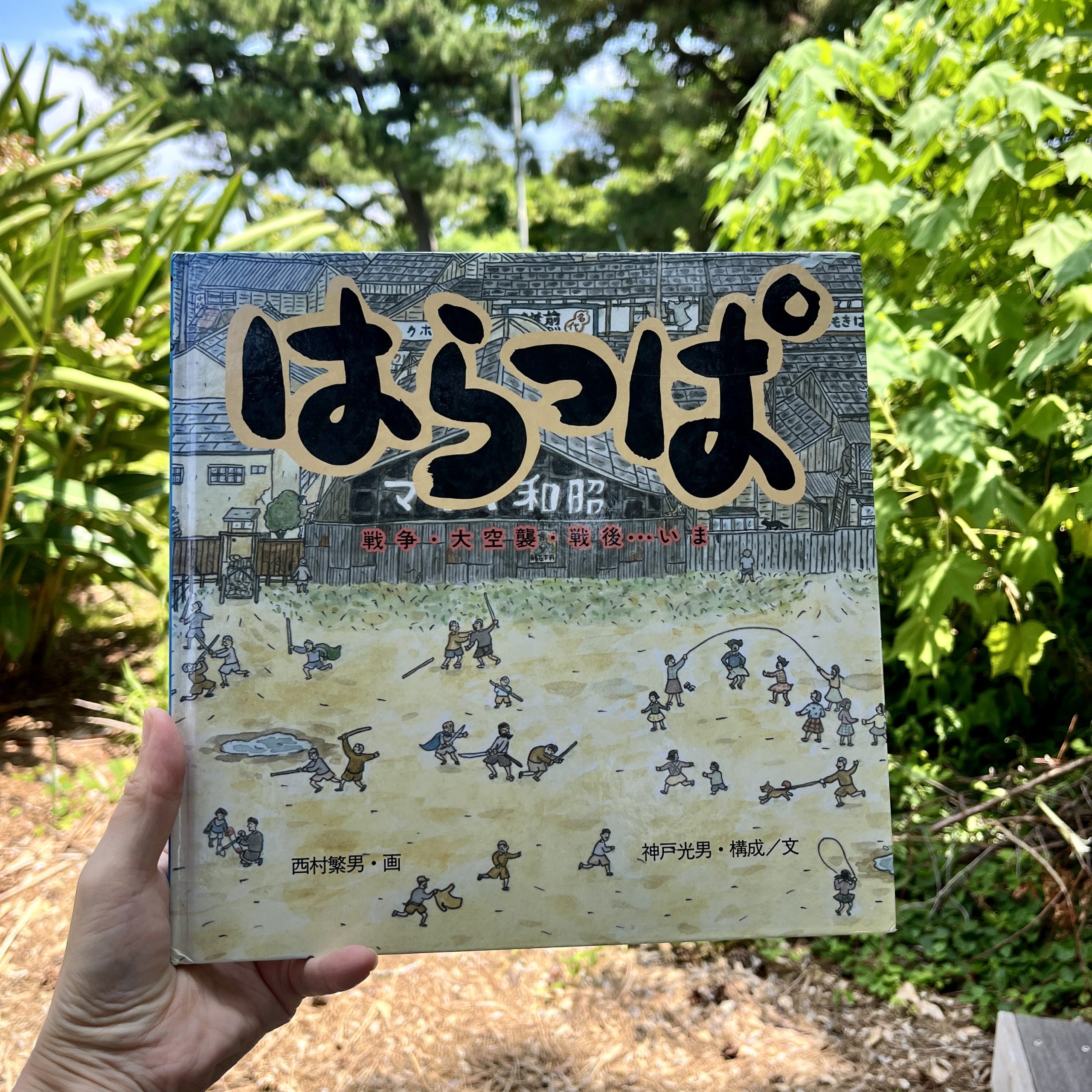

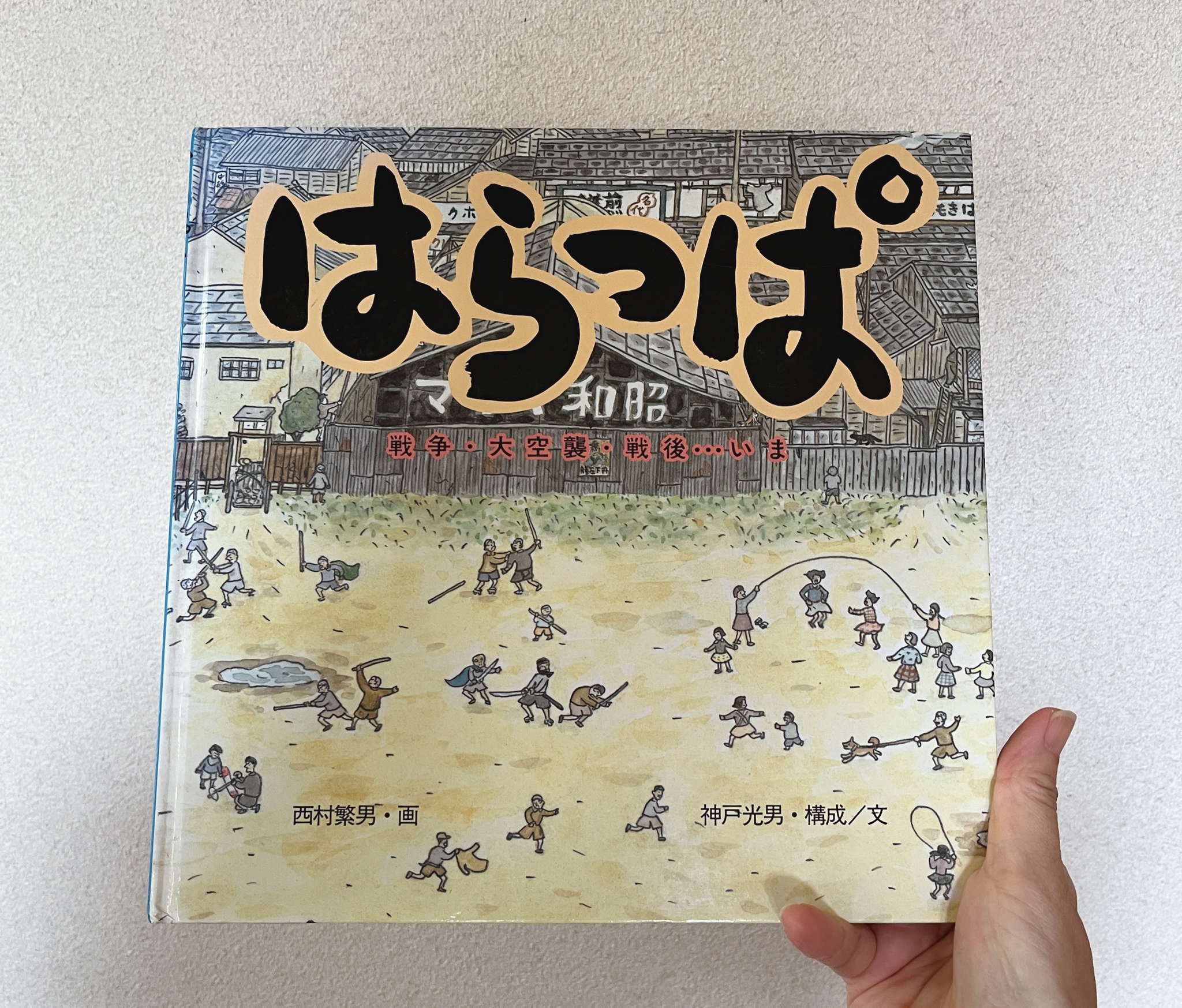

ノスタルジー もしくは ファンタジー『はらっぱ 戦争・大空襲・戦後…いま』

(西村繁男 画 神戸光男 構成・文 童心社 1997年2月)

近所に「はらっぱ」ありますか?

自分が子どもの頃は、近所の八幡神社の下に公園があって、そこがわたしの「はらっぱ」でした。

鬼ごっこ、かくれんぼ、缶蹴り、ラジオ体操、自治会運動会の練習、納涼会、近所の子どもも大人も集っていた「はらっぱ」です。

今は、ただ草ボーボーの誰も寄り付かない場所になってしまっています。

「はらっぱ」が主人公の絵本。

年齢によって、ノスタルジー、もしくは、ファンタジー。

昭和初期に子ども時代を過ごした人にとっては、

「懐かしい」

「うちにも納豆売り、来てたわ」

「子どもって、長い棒、好きよね〜」

「外でこうやって映画を観たわ〜」

ノスタルジー、ですよね。

でも、今の子どもたちにとっては、もはや、ファンタジー、空想の世界みたいに見えるかもしれません。

「はらっぱ」で、こんなにたくさんの子どもが遊んでいるなんて。

この絵本は主人公である「はらっぱ」を「定点観測」しています。

「定点観測」している絵本は、ほかにも『ちいさいおうち』(バージニア・リー・バートン作絵 石井桃子訳 岩波書店)や、『いたずらこねこ』(バーナディン・クック 文 レミイ・シャーリップ 絵 まさき るりこ 訳 福音館書店)など、いろいろあります。

定点観測でわかりやすく表現できるのは「時間の経過」です。

時間の流れるスピードは、自由自在です。

ただし、過去、現在、未来と時系列で流れます。

行ったり来たりしない、というお約束があるのだと思います。

「はらっぱ」の過去、現在、未来、時の流れが淡々と表現されています。

読み手は、絵と絵の間に起きたことを、想像します。

読み手は、はらっぱとその周りの街の変化を行きつ戻りつ、味わうことができます。

よく見ると、戦争の足音がひたひたと近寄ってきています。

道路は舗装されます。

はらっぱは、畑にされます。

大空襲。

焼け野原。焼け残ったのは、地主さんらしき質屋の蔵と、お風呂屋さんの煙突と小学校のみ。

よくぞまあこの完膚なきまでの焼け野原からの

復興。

この絵本は、感傷的な情緒を拝して、ただただ、定点観測している。

そこには、人の生きる逞しさを信じる明るさのようなものを感じる。

うちでは、子どもたちが繰り返し「読んで」と言ってきた絵本。

よく読みました。

細かく描き込んであるので、大勢の前での読み聞かせ会では、ほとんど読んだことがないと思います。

シニアの皆さんに読みましたら、とても喜ばれました。

少人数だったら、子どもたちにも読んでみたいなと思いました。

『はらっぱ 戦争・大空襲・戦後…いま』

(西村繁男 画 神戸光男 構成・文 童心社 1997年2月)

インスタグラムでも『はらっぱ 戦争・大空襲・戦後…いま』ご紹介しています

目次

学童保育の子どもたちに読んでみた(2025年8月5日)

8月5日に学童保育所で読みました。

1年生から6年生まで。

この絵本を、読めてよかったな〜と思いました。

近寄って絵をじっくり見たり、変化に気づいたり、自分たちとの共通点を見つけたり、過去をたぐり寄せてみたりする時間に。

こんなふうに。

「じゃあ、みんなに質問ですけど、原っぱで遊ぶことはありますか?」

「あんまりない」

「草が生えてるところでしょ」

最初の場面を見せて、

「これは何年でしょう?」と聞きます。

「2000年?」

「1932年。

ってことは何年前?」

「100年前?」

「そう、だいたい90年くらい前だね。

ってことは

この中で、その頃生きていた人は誰もいないね。」

「俺のひいおじいちゃん、100歳まで生きた!」

「これは、同じ日のお昼。

何してる?」

はらっぱで子どもたちが遊んでます。

「縄跳び!」

「剣使ってる!」

「チャンバラ!」

「鬼ごっこ!」

「俺らとおんなじじゃん!」

100年前の子どもと、学童さんたちの遊びはそんなに変わらないか。

トイレットペーパーの芯で作ったような剣をズボンにさしてる1年生の男の子がいた。

ページをめくる。

「これは、同じ日の夕方。

みんなは、お風呂屋さんなんて行ったことかないか」

「あるよ」

「温泉じゃなくて銭湯、だよ」

ページをめくる。

1936年。

「わー。祭り! 金太郎祭りみたい!」

「屋台、少なすぎ!」

「花火やってる」

「線香花火だ」

ちょうど地元の夏祭りがあったので、比較してワイワイ。

違いはあっても、祭りの高揚感みたいなのは共感できる。

ページをめくるにつれて、はらっぱの周りにじわじわと戦争が近づいてくる。

1939年。

はらっぱでは相撲大会をしている。

その横の道路では出征兵士を送る行列。

「この人たちは戦争に行くんだね。」

1942年。

はらっぱで防空演習。バケツリレーをしてる。

ページをめくる。

1944年。

「わー!」

はらっぱは一面畑に。

「食べるものがないから、畑にしたんだね」

ページをめくる。

「ああああー」

声にならないような子どもたちに表情。

そう。

1945年3月10日。

東京大空襲。

はらっぱの周りが火の海。

自分たちと共通点も見つけられる、ちょっと前の人たちの暮らしを一緒にたどってきただけに、この絵のインパクトは大きい。

ページをめくる。

同じ日の朝。

一面の焼け野原。

「なんか一個だけ家が残ってない?」

「これは蔵だね。」

「お風呂屋さんの煙突が残ってるね」

子どもたちに聞いてみる。

「ここからどうなると思う?」

「全部焼けちゃってる。」

「学校は残ってるね。」

「アメリカに手伝ってもらう。」

ページをめくる。

1945年8月15日。

日本が負けたという天皇のラジオの声。

「5か月経ってどうですか?」と聞いてみる。

「ここに家が建ったね」

「ここにも家が建ったね」

でもまだ、ほとんど建物はない。

ページをめくる。

1949年。

「もう、戻ってる!」

「今の時代だ」

「遊んでる」

「なんか並んでるよ。」

「紙芝居やってる」

「野球やってる」

「お米屋さんも並んでるね。」

「待って今何対何だ」(野球のスコアを気にする男子)

「煙突だけあるね。」

「お風呂はないね。」

子どもたち、口々に。なんだかうれしそう。

ページをめくる。

1953年。

はらっぱで映画会。

「まだ家にテレビがないんだって。ってことは?」と子どもたちに聞いてみる」

「スマホもないね」

「タブレットもないね」

「ゲーム機もないね」

「お風呂屋さん復活したんだね。」

ページをめくる。

1961年。

はらっぱで青空まつりが開催されている。

「屋台が出てる!」

「ここ、東京なんだ!」

ページをめくる。

1970年。

はらっぱで遊ぶ子どもの姿がない。

(以下引用)

みんな、どこに きえてしまったんだろう?

(引用ここまで)

「大人になった!」

「子どもがいないなんておかしくない」

「お風呂屋さんの煙突ないじゃん!」

ページをめくる。

現代。

「あー! 戻った。」

はらっぱでたくさんの子どもたちが遊んでる。

「えー これ現代?」

「この絵本ができたのは、1970年だから、何年前?

現代と言っても50年前だよね。」

「焼け野原だったのにね」

インスタグラムでも喋りました。

↓

親密な雰囲気の中、小学生たちとこの絵本を読めてよかった。