Blog ブログ

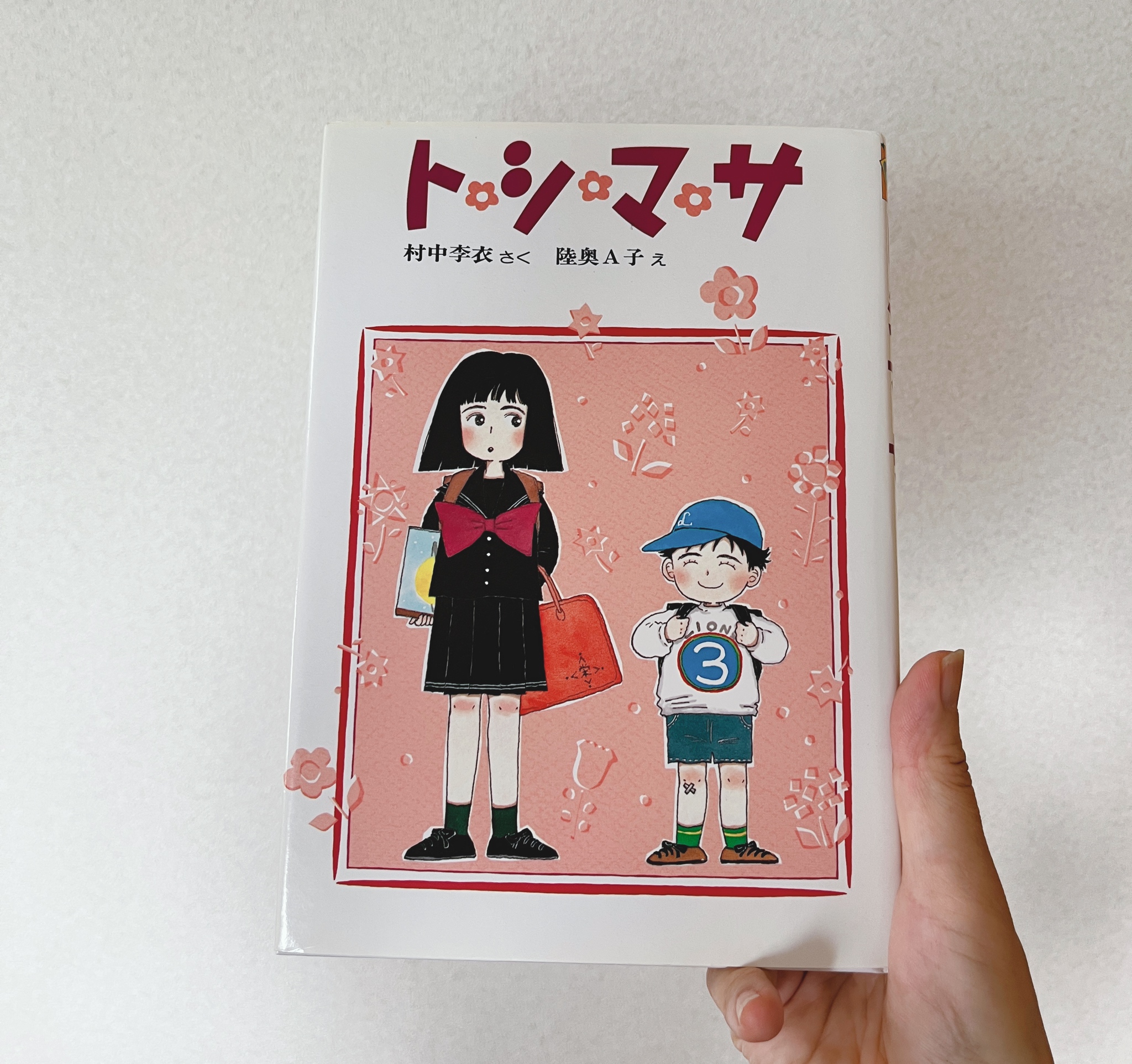

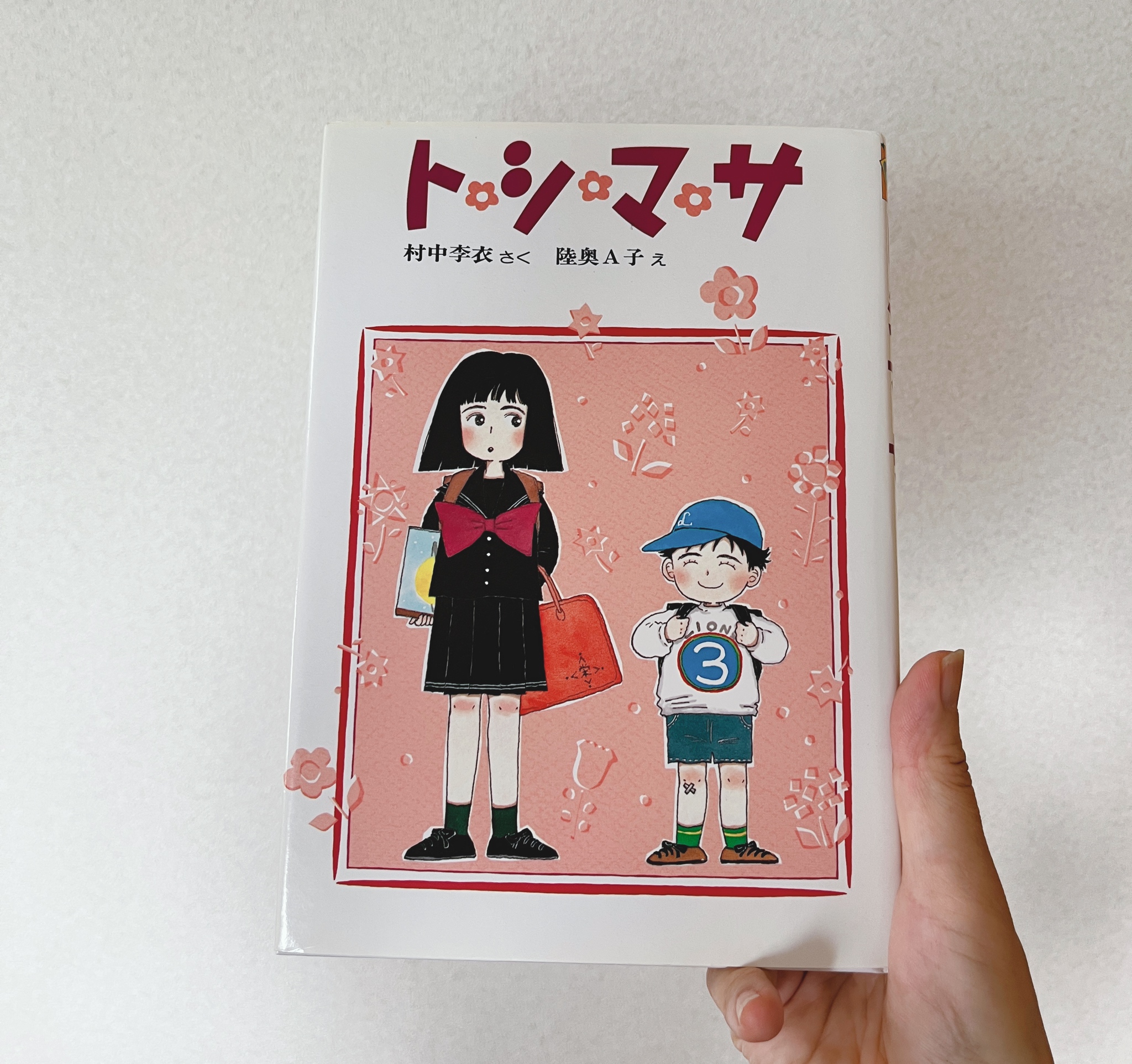

村中李衣さんの物語に陸奥A子さんの絵!! 『ト・シ・マ・サ』

『ト・シ・マ・サ』

(村中李衣 さく 陸奥A子 え 偕成社 1990年8月)

すごいですよ。

村中李衣さんの作品に、なんと、陸奥A子さんの絵。

何を隠そう、わたし、小学生のとき、陸奥A子さんの漫画大好きでした。

いまだに、わたしの本棚に、あの頃の陸奥A子さんの漫画本があります。1冊だけ、中学3年のとき、友だちに貸したのが戻ってきてないんだけど。

この本を見つけたとき、狂喜し、迷わず買いました。

北海道は剣淵町にあります絵本の館にて、村中李衣さんの講演会が開催されました。

そのとき、李衣さんのご著書が販売されていました。

今はもう、買えない本です。

(Amazonで検索して驚きました)

弟、トシマサは小学1年生。

姉、のりこは小学6年生。

トシマサが語るパートと

のりこが語るパートが交互に綴られます。

わたしは、妹と弟のいる長女です。

のりこの長女気質に、より強く共感しながら読みました。

こんなに優等生じゃなかったけど。

かつて子どもだったわたしが「長女って損だ!」って感じてた、でも、もう言葉にすることは難しいあるあるが、この物語には、具体的に描かれていた。

片方だけじゃなくて、お互いが同じ場面をどう見ていたか、どう感じていたかが語られるのが、いい。

噛み合ってないのが、読み手にはわかってニヤニヤしちゃう。

見栄や外聞を気にして、子どもを意のままにしようとする理不尽な母親。

子どもは、理不尽な思いをすることがあるのですよね。

わかってもらえなかったり、気づいて欲しいのに気づいてもらえなかったり、嫌なことがあっても言えなかったり。

この物語には、第三者が登場する。

家庭教師の高橋先生。

この先生が、かつて優等生ルートに居て、そこからドロップアウト、というか好きなこと、やりたいことを見つけた人。

だから、優しい。

ダメな部分を見せてくれる。

こういう第三者が、必要なんだと思う。

親の示す「正しいルート」「常識」「正解」じゃない方を見せてくれる大人。

家族とかクラスとか、小さい輪の中、小さい社会の中だけにいると、その中だけで通用する「常識」に潰されそうになってしまうことがある。

「常識」なんて集団の数ほど、ある。

例え、第三者に腹が立ったとしても、「なんで腹が立ったか」を考えるきっかけになるのは、いい。

ここ、好きな場面。

困っている子どもに「こまってますねえ」って言えるっていうことになんだか、新鮮な驚き。

困っているから、どうにかしてあげようじゃない。

「こまっている」ということに気づいている、だけ。

もしかしたら、そのくらいでいいのかもしれない。

困りごとの種類にもよるのかもしれませんが。

トシマサは、天真爛漫な子どもで、のんきで陽気で元気な男の子っていうだけじゃない。

1年生なりにいろんなことを感じている。

母と姉が自分のいないところで話をしているのが聞こえる。

「まあトシマサには」ってなんてことない言葉だけど、嫌ですね。

「まあ知子には」って身内が話しているのが聞こえたら、わたしも嫌な感じがすると思う。

よくぞこんな、なんてことないのに言われると嫌な感じがする言葉を見つけたなあと思う。

そういう表現が散りばめられています。

そして、陸奥A子さんの絵が、良いのですよ。

家庭教師の高橋先生が、背中を丸めてトシマサの自転車を押して歩いている絵、良いなあ。

図書館にはあるかもしれないから、読んでみて欲しいです。

(村中李衣 さく 陸奥A子 え 偕成社 1990年8月)

すごいですよ。

村中李衣さんの作品に、なんと、陸奥A子さんの絵。

何を隠そう、わたし、小学生のとき、陸奥A子さんの漫画大好きでした。

いまだに、わたしの本棚に、あの頃の陸奥A子さんの漫画本があります。1冊だけ、中学3年のとき、友だちに貸したのが戻ってきてないんだけど。

この本を見つけたとき、狂喜し、迷わず買いました。

北海道は剣淵町にあります絵本の館にて、村中李衣さんの講演会が開催されました。

そのとき、李衣さんのご著書が販売されていました。

今はもう、買えない本です。

(Amazonで検索して驚きました)

弟、トシマサは小学1年生。

姉、のりこは小学6年生。

トシマサが語るパートと

のりこが語るパートが交互に綴られます。

わたしは、妹と弟のいる長女です。

のりこの長女気質に、より強く共感しながら読みました。

こんなに優等生じゃなかったけど。

かつて子どもだったわたしが「長女って損だ!」って感じてた、でも、もう言葉にすることは難しいあるあるが、この物語には、具体的に描かれていた。

片方だけじゃなくて、お互いが同じ場面をどう見ていたか、どう感じていたかが語られるのが、いい。

噛み合ってないのが、読み手にはわかってニヤニヤしちゃう。

見栄や外聞を気にして、子どもを意のままにしようとする理不尽な母親。

子どもは、理不尽な思いをすることがあるのですよね。

わかってもらえなかったり、気づいて欲しいのに気づいてもらえなかったり、嫌なことがあっても言えなかったり。

この物語には、第三者が登場する。

家庭教師の高橋先生。

この先生が、かつて優等生ルートに居て、そこからドロップアウト、というか好きなこと、やりたいことを見つけた人。

だから、優しい。

ダメな部分を見せてくれる。

こういう第三者が、必要なんだと思う。

親の示す「正しいルート」「常識」「正解」じゃない方を見せてくれる大人。

家族とかクラスとか、小さい輪の中、小さい社会の中だけにいると、その中だけで通用する「常識」に潰されそうになってしまうことがある。

「常識」なんて集団の数ほど、ある。

例え、第三者に腹が立ったとしても、「なんで腹が立ったか」を考えるきっかけになるのは、いい。

ここ、好きな場面。

(以下引用)

ときどき先生が、「じゃ、もんだいをやってみて」というとすごくこまる。

ぼくがこまってると、

「こまってますねえ」と先生がいう。なんだかそうするとぼくは、おかしくないのに、わらえてきちゃう。がまんしようとすると、もっとわらいたくなる。

先生が、「こまりましたねえ」というので、ぼくはわらいながら、「ぼくもこまりました」という。

(引用ここまで)

困っている子どもに「こまってますねえ」って言えるっていうことになんだか、新鮮な驚き。

困っているから、どうにかしてあげようじゃない。

「こまっている」ということに気づいている、だけ。

もしかしたら、そのくらいでいいのかもしれない。

困りごとの種類にもよるのかもしれませんが。

トシマサは、天真爛漫な子どもで、のんきで陽気で元気な男の子っていうだけじゃない。

1年生なりにいろんなことを感じている。

母と姉が自分のいないところで話をしているのが聞こえる。

(以下引用)

ごにょごにょ、ひくい声ではなしてる。

「まあ、トシマサには」って声が聞こえた。

「まあトシマサには」っていうの、なんかいやだった。

(引用ここまで)

「まあトシマサには」ってなんてことない言葉だけど、嫌ですね。

「まあ知子には」って身内が話しているのが聞こえたら、わたしも嫌な感じがすると思う。

よくぞこんな、なんてことないのに言われると嫌な感じがする言葉を見つけたなあと思う。

そういう表現が散りばめられています。

そして、陸奥A子さんの絵が、良いのですよ。

家庭教師の高橋先生が、背中を丸めてトシマサの自転車を押して歩いている絵、良いなあ。

図書館にはあるかもしれないから、読んでみて欲しいです。