Blog ブログ

なんとなくピンとこなかった『はらぺこあおむし』 人気の秘密を探る

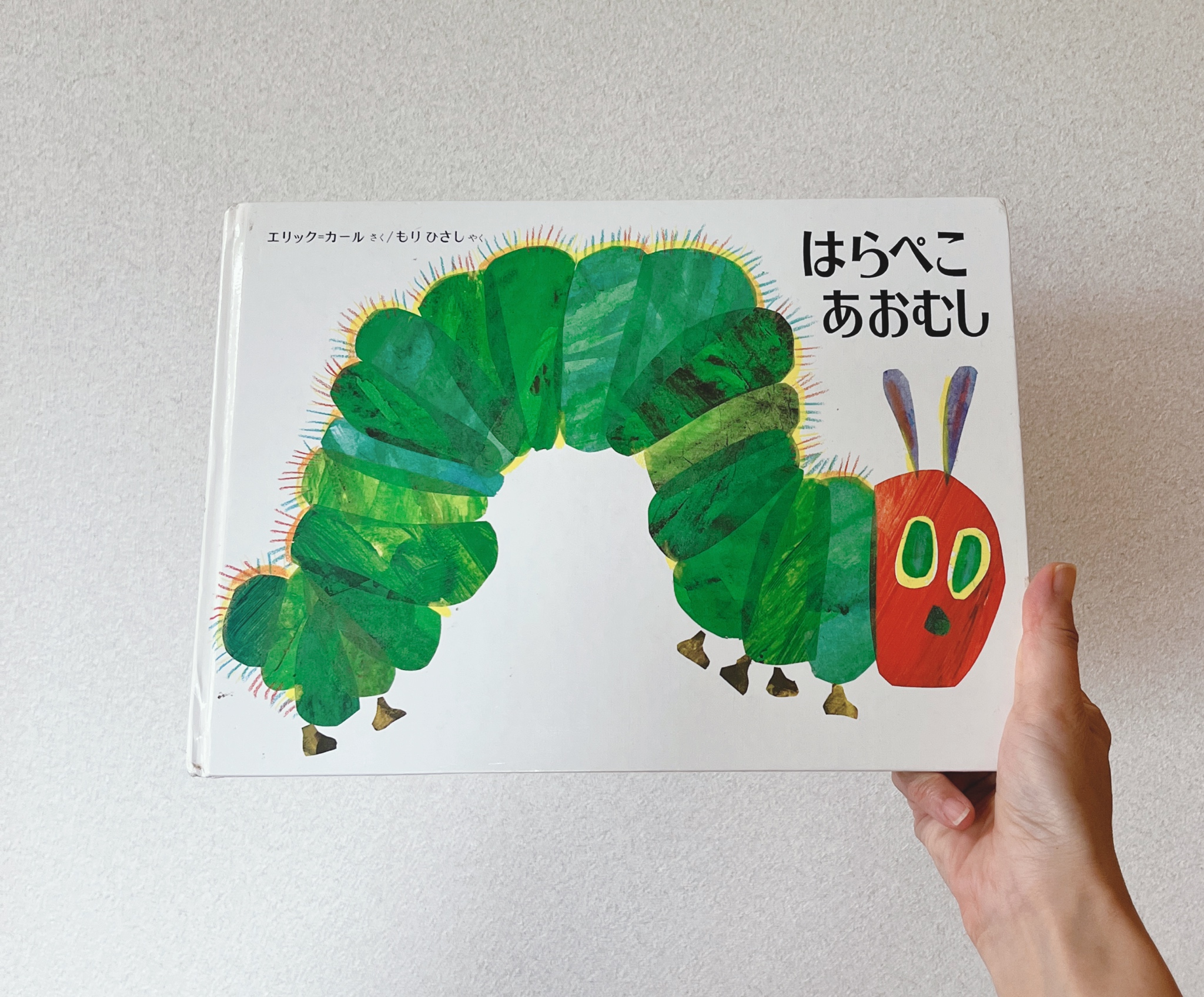

(エリック=カール作 もりひさし訳 偕成社 1976年5月初版 1989年2月改訂)

持っていますか?

日本中の絵本が好きな家庭には、この絵本があるのではないでしょうか。

累計発行部数 457万部。

不動の第3位。

ミリオンブック2025をよくみると大変なことがわかります。

なんと8位にボードブックの『はらぺこあおむし』がランキングされてます。 338万部。

足すと795万部。

第1位 757万部を抜いちゃう。

最初からボードブックを買う人が増えているかも。

わたしは疑問に思う。

この絵本、本当に好きですか?

みんながいいと言っているから、なんとなくいいと思い込まされているのでは?

とは言え、我が子は好きでしたね。何度も読まされました。

わたしはなんとなくピンとこない感じをずっと持ってました。

みんな冷静に考えて。

主人公「いもむし」だよ?

そもそも、本当にこういうあおむしいるのかな?

このイモムシはなんだろう?

図鑑で調べてみましたが、一致するイモムシは見つけられず。

足の本数も違う。

目の位置も違う。

毛が生えてるし。

エリックさんの完全オリジナルなのかも。

あんまりツッコンじゃいけないのかも。

主人公が虫ということで、やはり、苦手な人もいるようです。

絵本ナビにはこんなレビューも。

「色がきれいで気にいったのですが、夫があおむしが苦手なので手元においておくのはあきらめました。」

(30代ママ)

「『毛虫はきらい、毒があるから』とあっさり言われてしまいました。」

(30代ママ 女の子5歳)

『はらぺこあおむし』の人気の秘訣について考えてみました。

今では、こう感じています。

ただのしかけ絵本じゃない。

数字や曜日を覚えさせるための知育絵本でもない。

もっと根源的ないのちの肯定

生きようとする立ち上がる気持ち

色を求める心

小さいエリックさんが心から欲していたもの

「希望」

それがこの絵本にある、と。

ate through

目次

仕掛け 必要?

仕掛けの必然性に疑問。

なくても良いのでは?

仕掛けがなかったとしても、絵本としての魅力が充分に発揮されている場合、もったいない気がしちゃうんですよね。

穴。

あおむしが食べた穴。

パンチでくり抜いてある。

ちょうど子どもの指だと突っ込めるサイズ。

「ひとつ」食べたんじゃなくて「ひと穴」食べたのよね。

原文では

「he ate through one apple」とあるから

「食べ抜けた」というニュアンスなんでしょうか。

この穴は喜ぶ子どもが多いから、ありだとしても、ページを切ってあるのは必然性が不明。

切ってない方がいいのでは?

次も次も次も次も見えちゃうじゃん。

りんごを食べてるとき、なしも、すももも、いちごも、オレンジも見えちゃうじゃん。

しかも、りんごを食べ終わったあおむしの隣には、太陽の下にいるあおむしも見えちゃうじゃん。

ページを切ってなかったら、見えないのに。

子どもは先が見えるのが楽しいのかなあ。

それともそんなに気にしないのかなあ。

わたしは、ここは切らずに余白で良かったんじゃないかなって思ってます。

穴を開ける、ページを切るという工程が追加されると、その分絵本の値段も上がるでしょう。

エリック=カールさんは、「少しおもちゃで少し本」を目指したそうです。

最初は、パンチで穴をあけたのが絵本のアイディアのタネとなったようです。

「本につく虫=book worm」の絵本。

編集者に「もっとかわいいものに」と言われキャタピラ にしたそう。(かわいいか?)

ちなみに、アメリカで最初に出版されるとき、製本する会社が見つからなかったそう。

本に穴をあけるなんてありえない!

ナンセンス!

アメリカの出版社では却下されて出版してもらえなかったそうです。

そんな中、「それは面白いですね。出版しましょう」と名乗りをあげたのが偕成社の今村さんだったそうです。

アメリカでは1969年初版。

それから7年も経ってやっと日本で出版。

どうやって製本してるんだろう?

知りたくてたまらないです。大村製本さんに工場見学に行きたいです。

一度見たら忘れられない絵

魅力的なのは、この絵。

ティッシュペーパーに色を塗り、引き出しに色ごとに紙を入れてある。

それが、エリックさんのパレット。

カッターで切り抜き、壁紙用の糊でコラージュしているんですって。

出版当初の印刷技術に不満があり、綺麗な印刷でやり直そうとしたら、原画がどこかにいってしまったんですって。

それで全部描き直したそうです。

確かに、初版の「はらぺこあおむし」と改訂版のは、ずいぶん違う箇所があります。

初版と改訂版を見比べてみた

エリック・カールさんは、原画がなくなった、ということもあったのですが、

「よりシンプルにするため」に

ほとんどの絵を描き変えてるんですね。

発売から10年以上経って、111刷も増刷されてるのに。

描くというか、塗って、切って、貼って、コラージュをやり直したんですね、きっと。

どこがどう違っているか?

見比べてみました。

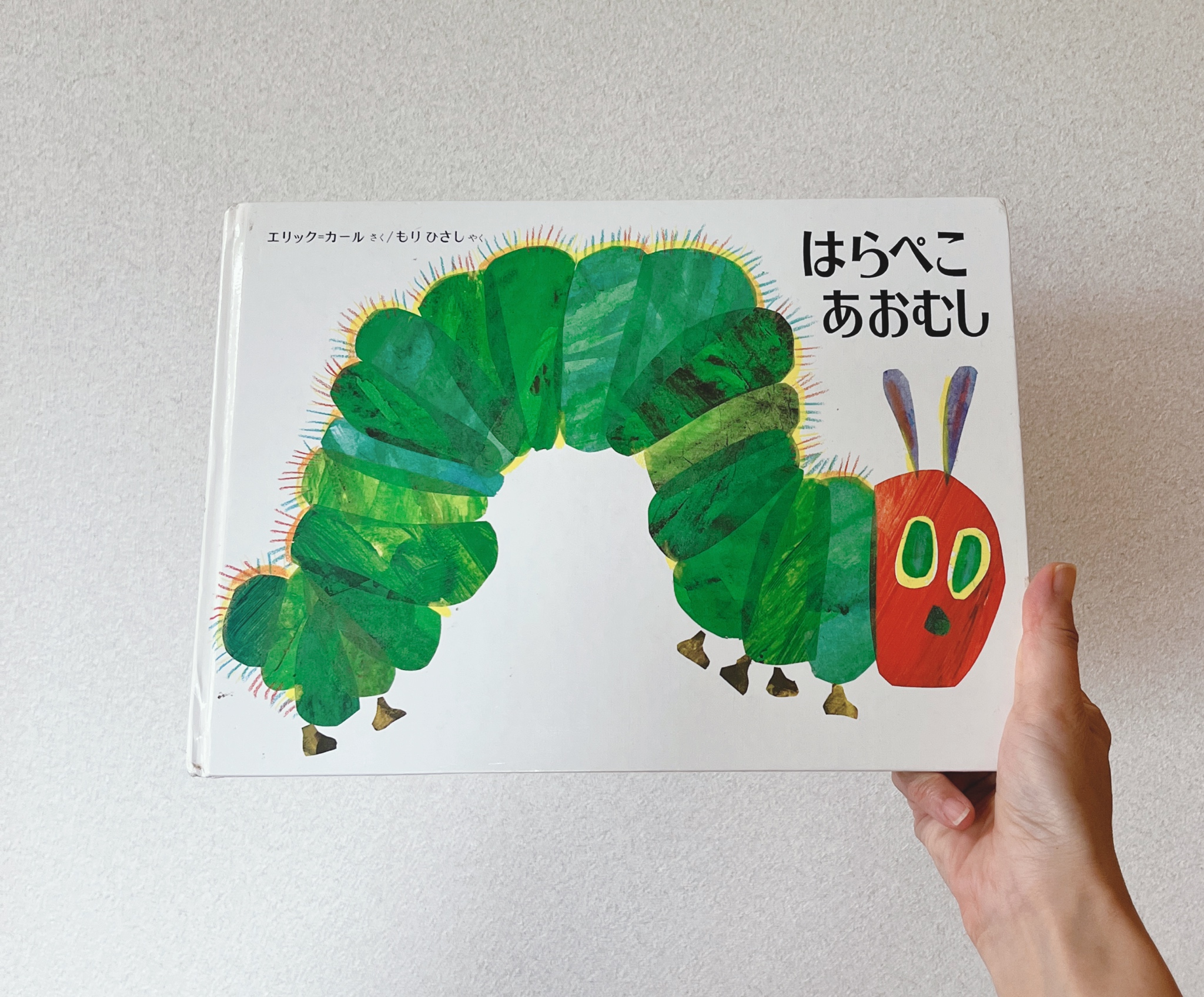

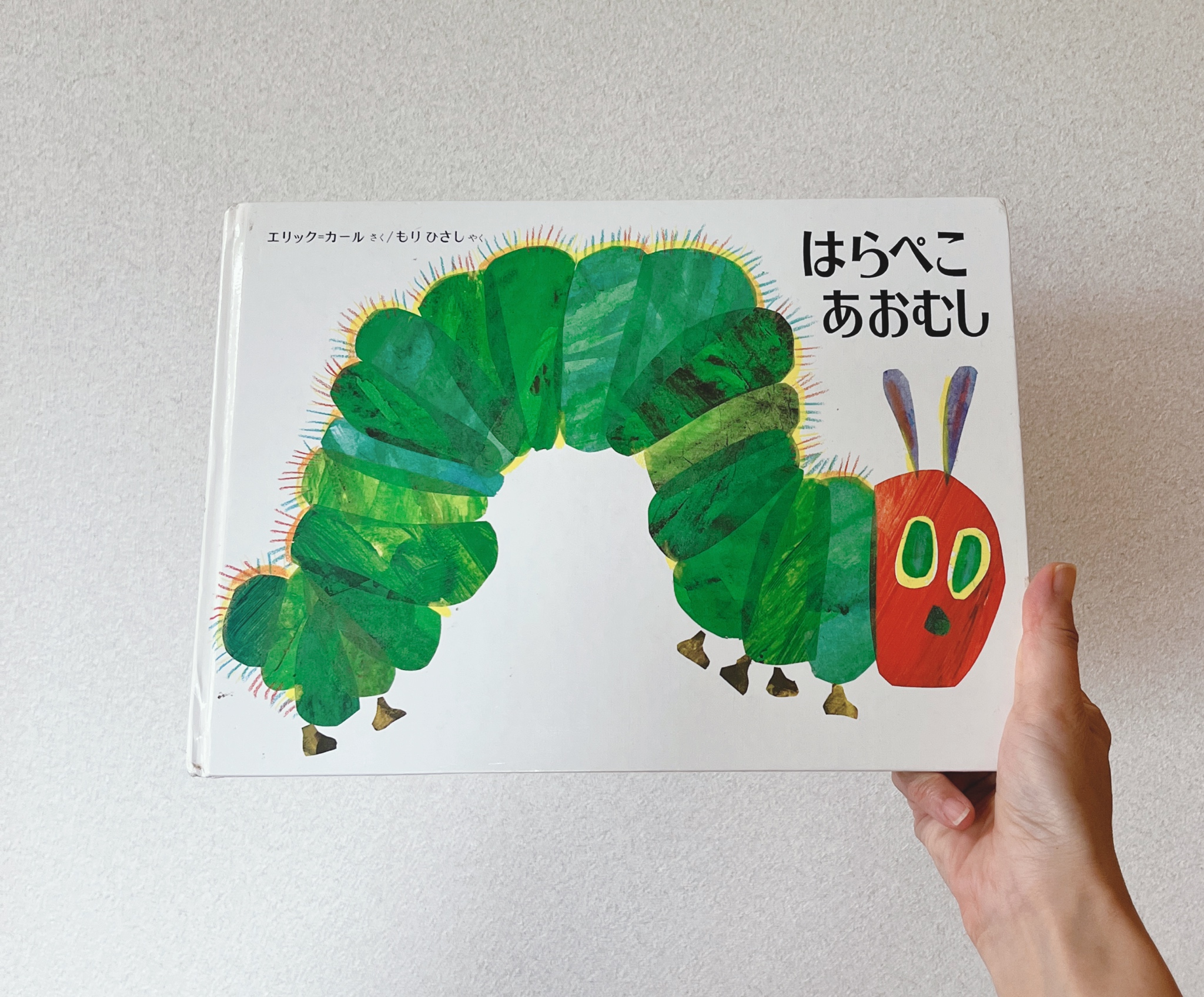

表紙のはらぺこあおむし

違いますね。

初版の方が毛が多い。

足の形も違う。

絵本の中身は見せられないので、説明にチャレンジしてみます。

見返し

置いている紙の色は、だいたい初版に合わせているけど、大きさや所々にある小さな丸の紙の色は違う。

次の、小さないろんな色の丸が土みたいに重なっている見開きは丸の大きさが違う。

初版の方が小さい丸。

次の、献辞のある太陽も、違う。鼻の形も違う。

次の、お月様のページは、どこが違うかわからない。

ここはそのまま使ったのかなあ。

印刷技術の発達なのか、経年劣化なのか改訂版の方が、色はより鮮やかになっているけれど。

次の、おひさまの場面では、おひさまの表情が違う。

初版のおひさまの目は、下瞼もあって、どこを見てるかわからなくて眉毛が八の字気味。

あおむしの顔と体が重なっちゃってる。

次のりんごを見つけた場面、初版本のあおむしの目は大きい。

りんごの色が違う。

初版のすももは、一番右のすももだけに葉っぱがついてる。

だけど、食べたあおむしが出てくるページでは

なぜか真ん中のすももに葉っぱがついてる。

あおむしの表情も違う。

いちごは、初版は向きがバラバラ。

オレンジは、軸と葉がついているのは右から2つ目だけ。

改訂版の方がオレンジは黒っぽいかな。

土曜日のさくらんぼパイは、改訂版の方が洗練されたお店のさくらんぼパイみたい。

あおむしの表情が、改訂版の方がわかりやすく八の字の目。

初版のあおむしは目が大きい。全体的に。

緑の葉っぱを食べた日曜日のあおむしは、改訂前では、わかりやすく笑顔。

改訂版は表情はわかりにくい。

初版は、木の色が金色っぽい。

ここまで、絵は違うけど言葉はおんなじでした。

でも、ここだけ、言葉が大きく違うんです。

改訂版

(以下引用)

まもなく あおむしは、さなぎに なって なんにちも ねむりました。

それから さなぎの かわを ぬいで でてくるのです。

(引用ここまで)

初版

(以下引用)

そして じぶんで つくった あおむしの うち ー それが まゆです。まゆの なかで、

二しゅうかんも ねむっています。それから まゆに あなを あけて、ぬけだしてくるのです。

(引用ここまで)

ほら。全然、違うでしょう。

まゆ じゃなくて さなぎ なんですね。

初版では、説明っぽかったのが、改訂版でシンプルな言葉に変えられています。

これは初版より改訂後の方が断然、いいとわたしは思います。

ここの絵も描き変えています。

ラスト、ちょうちょの場面

絵もより鮮やかに変えられてますが(印刷技術のせいかも)言葉も違います。

改訂後

(以下引用)

あおむしが、

きれいな ちょうに なりました。

(引用ここまで)

初版本

(以下引用)

あおむしが、

きれいな ちょうに なったのです。

(引用ここまで)

これも、改訂後の方が良い。

というわけで

初版と改訂後の絵本を

じっくりと見比べて

エリック・カールさんは、

現状に満足せず、より良いものを子どもたちにと、真剣に考えてくれているのだなあ。

表紙のあおむしはどこに?

います?

表紙のあおむし。

わたしは、気づいてしまいました。

表紙のはらぺこあおむしは、本文中には登場しないという事実に。

表紙のはらぺこあおむしに一番近いのは、ふとっちょになったあおむし。

いちごやすももやぺろぺろキャンディを食べたあおむしは、言ってみれば、1令幼虫か2令幼虫くらいですよ。

違いがわからない、同じに見える、というご意見がありましたが、よーく見ると、ふとっちょになる前にあおむしは、触覚の色も目の色も違うんですよ。

あの表紙のはらぺこあおむしは、さなぎになる手前ですよね。

そして、あの表紙のはらぺこあおむしを見ているからこそ

「ちっぽけだった あおむしは、ほら、

こんなに おおきくて、ふとっちょに なったのです。」

ページをめくったとたん、登場するふとっちょあおむしに

「わ!」って笑っちゃうし、ホッとしちゃう。

「よかったね〜」ってあおむしの肩を叩きたくなる(ならないか)

表紙のはらぺこあおむしの絵は、ふとっちょのあおむしじゃ題名と姿が矛盾しちゃう。

だからと言って、本文中に登場する必要もない。

表紙で姿を見せていればいい。

先に表紙で、はらぺこあおむしを見てるから、このふとっちょあおむしの姿がよりインパクトがあるしユーモラスに感じる。

そんな心の動きが生まれるのかなあ。

心が動く、というのは絵本が愛される大事な要素だと思います。

とても飢えた毛虫

タイトルが成功の秘訣のひとつではないかな。

だって原題は、

『THE VERY HUNGRY CATERPILLAR』

グーグル翻訳すると

『とても飢えた毛虫』ですよ。

「はらぺこ」という言葉について思いがけない視点がありました。

数年前に、隣町にてアーサー・ビナードさんが話してくれたことなのですが

『はらぺこあおむし』というタイトルはすんなり決まったわけではない、かなり議論したそうです。

なぜなら「はらぺこ」は、戦後、本当の飢えを知っていた世代にとって、キツい言葉だったから。

もしも、『とてもおなかがすいたいもむしくん』というタイトルだったら、ここまで人気があったかどうか。

本文も直訳ではないですね。

例えば、冒頭。

(以下引用)

「おや、はっぱの うえに ちっちゃな たまご」

おつきさまが、そらからみて いいました。

(引用ここまで)

原文には、こんなセリフはない。もっとサラッとした感じ。

↓

In the light of the moon a little egg lay on a leaf.

↓

Google翻訳だと

「月の光の中で小さな卵が葉の上に産まれました。」

お月様は喋ってないです。

ラストも。

(以下引用)

「あっ ちょうちょ!」

あおむしが、

きれいな ちょうに なりました。

(引用ここまで)

he was a beautiful butterfly!

翻訳者は、もりひさしさん。

本名・森久保仙太郎。

神奈川県藤野町出身で小学校の先生、歌人。

元々、淡々とクールに進む原文を、もうちょっと情緒的に、温かみのある、擬人化している日本語に翻訳したんだな。

『はらぺこあおむし」は、初めて翻訳の依頼があった絵本。もりひさしさん58歳のとき。

戦争中だったため、英語を勉強しなかったから、大学生だった娘さんが手伝ってくれたそう。

エリックカールさんに相談したら

「あなたたち、日本の人がいいと思う言葉にしてください」と言われたそうです。

(以下引用)

それからは自分なりに絵本を解釈して、言葉を研ぎ澄ませていきました。

私は絵本の文章を考える時は絵の表情をじっくりと見て、ピンとくる言葉を選びます。

そうすると、おのずとその作品に合ったリズムが生まれてくるのです。

(引用ここまで)

そう、声に出して読んだ時に読みやすいです。

「ちっちゃな」

「ぺこぺこ」

「ふとっちょ」

「ぺっこぺこ」

など跳ねる音が入っているのもいい。

はらぺこあおむしカフェin吉祥寺 『はらぺこあおむし』翻訳のはなし | もりひさし先生インタビュー

エリック=カールさんが『はらぺこあおむし』を生み出すまで

エリック=カールさんが、40歳のときの作品です。

【灰色の時代・天国と地獄】

エリックさんは、ニューヨークで生まれ、6歳でドイツに移り住みます。

穏やかなお父さんはエリックさんと一緒にいるのが好き。話をするのが好き。

できる限りの時間をエリックに捧げてました。

ところがエリックさんが10歳の時に、第二次世界大戦が始まり招集されます。

「あのとき、父を亡くした」

実際は、エリックさんが18歳の時、痩せ細って別人のようになってお父さんは帰ってきました。

また、半年だけ通ったアメリカの小学校は太陽の光さす明るい学校で仲良しの友達もいました。

ところが、移り住んだドイツの小学校では、いきなりお仕置きを受け、根性を叩き直されそうになり、打ちのめされ、学校が大嫌いに。

でも絵を描くことだけは大好きでした。

子どもの頃、天国と地獄を味わうことによって、クリエイティビティが生まれるんじゃないかと振り返っています。

【しくじり・芸術家きどり】

16歳のとき、入学年齢に達していないのに、作品ファイルを見せただけで、試験もなしに美術学校に入学できてしまいました。

「君は一番才能のない生徒だ」

退学を命じられます。

なんとか手で活字を拾う実習生として残してもらいました。

自由でフリーな感じのする中にある「鍛錬」や「規律」、最後までしっかりやり切るという力強さを、そのしくじりで身につけました。

【献辞は、妹クリスターに】

この絵本は、お父さんがロシアに捕虜となって帰ってきてから生まれた妹クリスターに捧げられています。

エリックさんとは、21歳差です。

エリックには、長女サースティン 15歳

長男ロルフ 13歳がいましたが、我が子じゃないんだな。

クリスターが10歳の年に、お父さんは亡くなってしまいます。

食べて食べてお腹を壊してまた食べて太って蛹になって蝶になる、この絵本を、どんな想いでクリスターに贈ったのかな。

『はらぺこあおむし』のテーマは

「希望」なんだそうです。