Blog ブログ

瀬田貞二さんが「あれしちゃった」 『三びきのやぎのがらがらどん』

(マーシャ・ブラウン え せたていじ やく 福音館書店 1965年7月)

こどもたちが大好きだった絵本。

人前で読む場合は「読むぞ」と気負わずには読めない絵本。

おおきながらがらどん と トロルをどう読み分ければいいのか。

迷ってしまう。

おんなじになっちゃいませんか?

まあ、このたびは、絵をじっくり見てみましょう。個人的解釈込みです。

お手元に絵本をご用意ください。

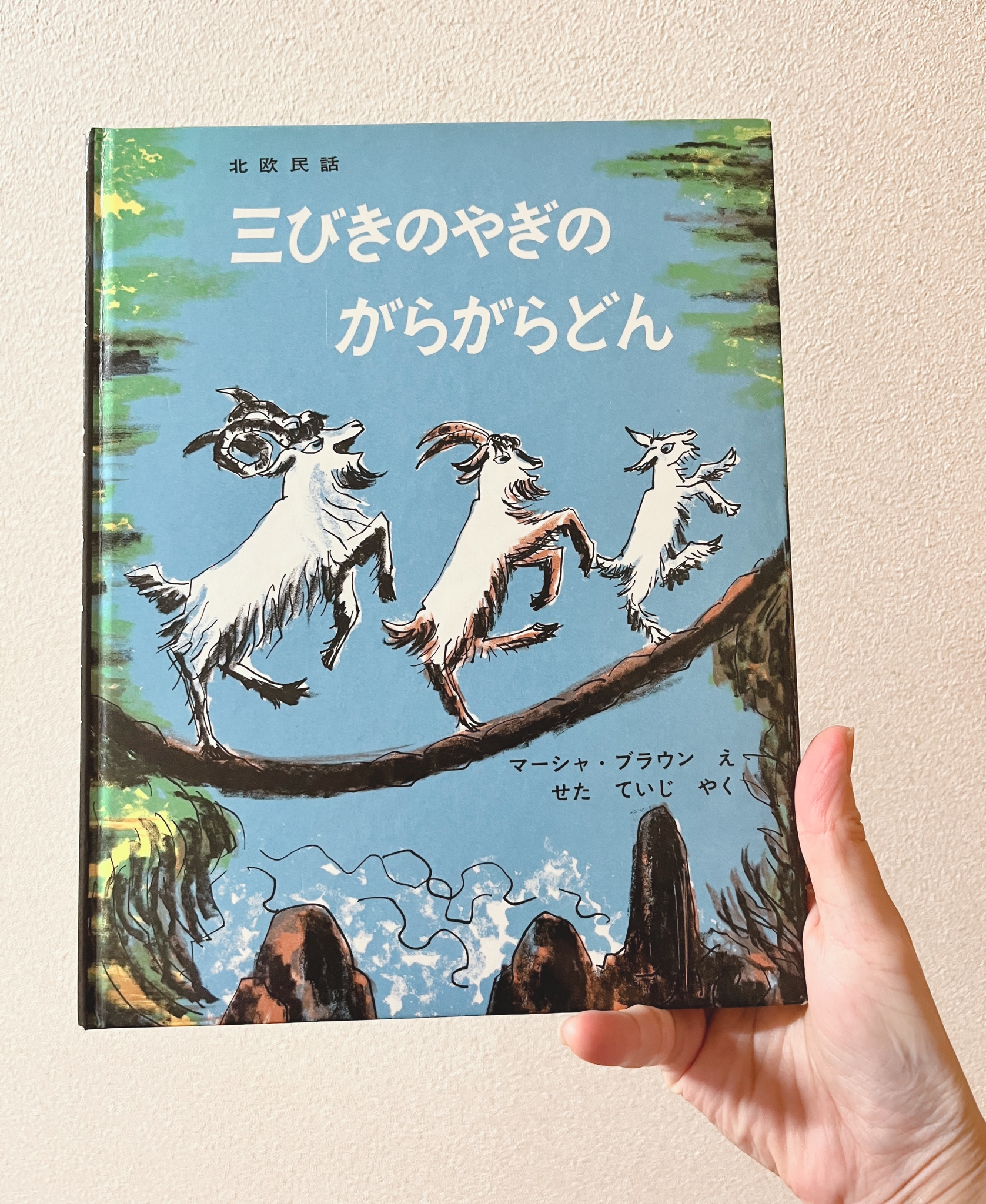

表紙。

橋に3びき同時に乗っちゃってますけど、大丈夫?

しかも1本足で立ちあがっちゃってる。

歌ってる? 笑ってる? 楽しそうだけど橋はかなりたわんでる。

トロルの鼻のような岩が突き出ている。

見返し。

明るい黄色の山々にたくさんのやぎたちが動き回っている。平和な感じ。

扉。

草、食べてる。

小さいやぎは、花も食べてる。

次のページも、うっとりと草花を食べています。

ここまで、草を食べる未来が待っていると聞き手をしっかりと安心させておいて、物語は始まる。

なんで同じ名前なのか?

がらがらどんは名字なのかな。「上甲どん」みたいな。

3びきは家族なのかな。

はい。

トロルがいます。

橋の下に体育座りしてます。裸足です。

片目を開けました。

打ち合わせどおり、一番小さいやぎから渡ります。

「ああ どうか たべないでください。ぼくは こんなに ちいさいんだもの」

片耳を立てて、瞳孔が開いちゃってる、こんな表情のやぎはここだけです。

これは演技なんじゃないかと睨んでます。演技派やぎ。

二ばんめやぎは堂々と橋をわたる。

トロルいないじゃんと油断させておいて・・・

ページをめくると、そっちから?!

トロルはもう片手と片足を橋にかけていますよ。怖いです。

しかし、二ばんめやぎの表情。

これはどういう顔なんだろう?

笑ってる?

余裕?

ここで不思議なのは、さっき、「がらがらどん」と名前を聞いて知っているのに

「だれだ、おれの はしを がたごとさせるのは」と聞くのですよね。

名乗らせるんですね。

「おっと たべないでおくれよ。」と言いながらもう橋を渡り切っちゃってる。

トロルはすでに膝を抱えちゃってるし、鼻が垂れちゃってる。鼻は感情と連動している?

すぐに、おおきいやぎのがらがらどんがやってきます。

また、トロルのはなはピンとなってます。

「いったいぜんたい なにものだ、おれのはしを

がたぴしさせる やつは」

がらがらどんだと知っているはずなのに、やっぱり聞きます。名乗らせます。

がらがらどんの周りに黒い不穏な空気のような煙のようなものが描かれています。

「おれだ!

おおきいやぎの

がらがらどんだ!」

トロルから見たおおきいやぎでしょうか。

見開きいっぱい見切れちゃってます。

向こうに見えるのは青空でしょうか。

しゃがれた声で読みます。

トロルの声との違いがつけられません。

鼻息がフーっと出て、黄色いモワモワしたゆげのようなものが出て、目は血走っているよう。

トロルはついに、川から上がってきているんでしょうか。

ページをめくると・・・

トロルが木っ端微塵になっています。

じっくり見たら、残酷な絵ですね。

足が落ちているのかな。鼻、手など、部分がわかる。

今まで一度も残酷だと思ったことがないのはなんでだろう?

ちいさいやぎと二ばんめやぎは、戦いには参加しません。

そこは任せて、応援して待っている。

「あはははは

あはははは」

って感じで山に登っていく。

川には、トロルの鼻や足っぽいものが。

ずいぶん、太りましたね。

二ばんめやぎは、目がうつろになるほどに。

橋は、壊れてないから、うちに帰れるのですね。

今まで何回も読んだ絵本なのに、絵をじっくり見たことなかったです。

じっくり読むといろいろと気になってきました。

なんとなく「いい絵本」という気がしていました。

どうしてこどもたちがこの絵本に身を乗り出してくるのでしょうか。

作者、訳者について調べてみました。

目次

- ○ アスビョルンセンとモーって誰?

- ○ 実は、絵は違った

- ○ 松居直さんをして「もう、参りました」と言わしめたマーシャ・ブラウンさんの絵

- ○ マーシャ・ブラウンの膨大な問い

- ・マーシャ・ブラウンさんのもう一つの問い「なぜ日本で売れるのか?」

- ○ 「あれしちゃった」瀬田貞二さん

- ・1 無駄を省く

- ・2 内的なリズム

- ・3 むずかしいことば

- ○ 仲間を敵に売る話? 小澤俊夫さんのお話

- ○ 小ネタその1 あの日本一有名なアニメ映画に登場

- ・小ネタその2 俵万智さんは3歳で全文暗記

- ○ 気負って読む必要はない

アスビョルンセンとモーって誰?

わたしの持っている絵本では、扉に

「アスビョルンセンとモーの北欧神話」と書いてあります。

アスビョルンセンとモーって誰?

1812年生まれのアスビョルセンは自然科学者・動物学者。

1813年生まれのモーは詩人で牧師さん。

二人は15歳から大の仲良し。

グリムの昔話集めに刺激され、ノルウェーの津々浦々をたずねまわって農民たちから聞いて集めたそうです。

北欧は冬が長く、炉端で昔話に興ずることが楽しみなんだそうです。

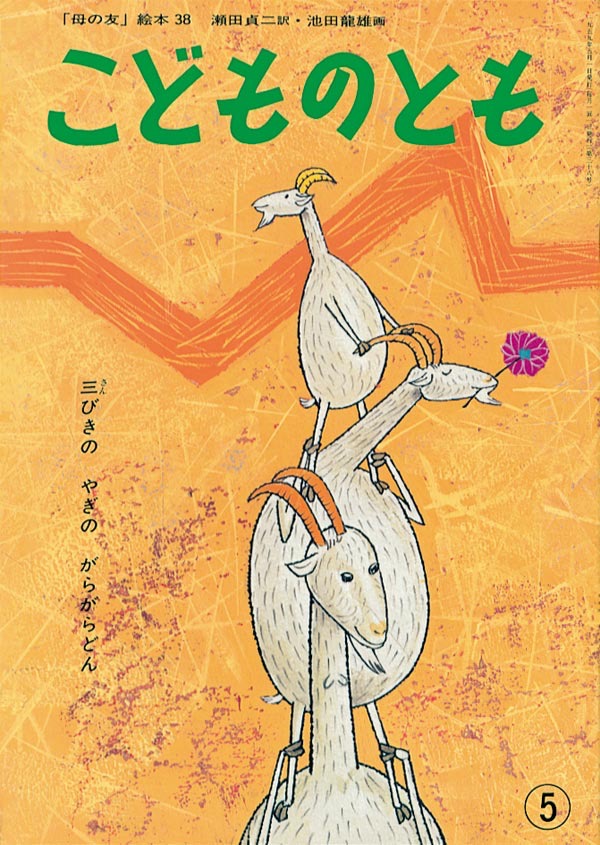

実は、絵は違った

実は、『三びきのやぎのがらがらどん』は、違う画家の絵で月刊絵本「こどものとも」の1959年5月号として先に出版されています。

池田龍雄という前衛芸術家の絵です。

この画家を起用したのは、松居直さんが周りを驚かせてやろうとしたからです。

絵が出来上がったとき、松居直さんは、

「おおっ、すごい、すごい」と興奮したそうです。

どんな絵か?

じゃん。

その後、石井桃子さんに、マーシャ・ブラウンの『がらがらどん』の絵を見せられた松居さんがなんと言ったか?

「もう、参りました」

だから、月刊絵本では、池田龍雄さんの絵でしたが、単行本にするときに、マーシャ・ブラウン版を出しました。

松居直さんはこう考えました。

「子どもたちには、一番いい、どんぴしゃりのものを見せないといけない」

参考文献:『松居直と『こどものとも』 創刊号から149号まで』(松居直 ミネルヴァ書房 2013年7月)

松居直さんをして「もう、参りました」と言わしめたマーシャ・ブラウンさんの絵

マーシャ・ブラウン

1918年ニューヨーク生まれ。

先生になったあと、児童図書館員を志し、ニューヨーク公共図書館につとめ、優れたストーリー・テラーとなりました。

ところが、図書館仲間が、彼女の特質を発見します。

絵がうまい。子どもたちが喜ぶ。

それで仲間たちがしきりに「絵本を描け」と勧めました。

そこでマーシャ・ブラウンさんは、初めての絵本『小さな回転木馬』をこしらえました。

1946年のことです。

ところが、この絵本は瀬田貞二さんをしてこう言わせます。

「図書館につとめているほうがましだった」

しかし『三びきのやぎのがらがらどん』で

瀬田貞二さん、驚嘆。

大絶賛です。

こんなにも。

「北欧の簡潔無比で力強いこの昔話を、これ以上堂々と伝達し印象づける絵本は、ほかにあるでしょうか。

なんの小細工も弄さず、なんの説明や付加的な描写もせず、山とヤギたちとトロルとを、鋭いペンとたくましいコンテと荒いクレヨンによって、自由闊達に描き出し、コバルトと茶と黄と黒を中心に思うさまに物語の天地をひろげたこの本は、痛快というほかにありません。

底抜けに青い青空のように、ひたすら痛快に、物語の精神が高なっているのです。

けだしマーシャ・ブラウンの最高傑作のひとつといっていいでしょう」

参考文献:『絵本論 瀬田貞二 子どもの本評論集』(福音館書店 1985年11月)より引用

マーシャ・ブラウンの膨大な問い

さて、そのマーシャ・ブラウンさんはどういうつもりでこの絵を描いたのか?

このような膨大な「問い」を立てました。

以下、一部をご紹介します。

□このストーリーにふさわしいのはどんな色?

□出版社は何色まで使わせてくれるか?

□どの技法で描くか?

□本の心と自分の挿絵と調和する活字はどんな種類か?

□絵の扱いには一ページずつ変化が見られるか?

□同じようなデザインで一本調子になっていないか?

□余白は絵の動く余地を十分に残しているか?

□人物の性格づけは豊かか、貧乏か、単なる類型か。

□画家は人物像を押しつけようとしてないか?

□ユーモアは心からの笑いになっているか?

変に気取った大人たちのおふざけにすぎないか?

□挿絵の線や動きや形やマッスにリズムがあるか?

□テキストが速やかに動くとき、絵も共に動いているか?

マーシャ・ブラウンさんの問いがあまりにも膨大であり具体的であり厳しく、現実の絵にするのは難しそうです。

「問うたからには、答えを見せてみろよ」と言われたら

「これですけど」と堂々と差し出せる絵本。

それがこの『三びきのやぎのがらがらどん』と言えるのではないでしょうか。

参考文献:『絵本を語る』(マーシャ・ブラウン著 上條由美子訳 ブック・グローブ 1994年6月)

マーシャ・ブラウンさんのもう一つの問い「なぜ日本で売れるのか?」

そのマーシャ・ブラウンさんは松居直さんにこう問いかけました。1979年の秋のことです。

「どうしてあの絵本が、あれほど日本人に読まれるのですか?

日本の子ども は、あのノルウェーの昔話がなぜ好きなのでしょう」

「アメリカでよりも、日本での方がよく売れているのですよ。なぜでしょうか」

松居さんは咄嗟のことでありきたりのことしか言えませんでした。

その後、ずっと、考え続けます。

福音館書店メールマガジン 2004年2月4日より

(以下引用)

あの絵本が日本の子どもに受けいれられ歓ばれる最大の理由は、訳者の瀬田貞二さんの日本語の文章の力だと思いいたりました。

わが国の古典文学に精通し、日本語の粋と、言葉が子どもに働きかける力を知りつくしていた瀬田さんの文章力が、ブラウンさんの絵にゆたかに秘められている物語る力を、みごとに引き出しているのです。

瀬田さんの訳文は、いわゆる子ども向きの甘くやさしい表現ではなく、幼児には むずかしい言葉やいいまわしが、大胆に使われています。

しかしその言葉の選び方や組みたて方はみごとで、文体の力強い響きやリズム、そして調べが、子どもの耳 にまっすぐに伝わり、気持をわくわくさせます。

子どもは本来、実に良い聴き耳をもっていて、言葉の力を微妙に鋭く感じとり、我を忘れて言葉の世界にはいりこみます。

子どもが歓ぶ絵本には、共通した特徴がみられます。声に出して語られる文章が、それぞれ個性的ですばらしいのです。

絵本はその文章を音読し、耳で聴いてみてはじめて評価できるのです。

(引用ここまで)

松居直さんの出した答えは、

「瀬田貞二さんの訳がいいから」

そうなんですよね。

声に出して読んでとても気持ちがいいのです。

「あれしちゃった」瀬田貞二さん

福音館書店の松居直さんが、昔話なら瀬田さんにと依頼しました。

瀬田貞二さんは、どんなことを考えて翻訳したのでしょうか。

インタビュー記事で、リアルな話し言葉が面白いこんな文章を見つけました。

↓

(以下引用)

昔話の文体についちゃあ少しだんだん考えができてきました。

なんというか小説風にうんとモデファイした文章ではいけないんじゃあないかと思いますね。

昔話のナレーションというのは、いってみればアクション見たいな、つまり動詞のいちばんプリミティブみたいなかたちを運んで、あまり枝分かれしたことやなんかいわないでね、ストレートに物語るというのがいいんじゃないかという気が今でもしてるんですけど

(中略)

私は外国のものでも、『おだんごぱん』にしても『三びきのやぎのがらがらどん』にしても、自分で口調のいいものをあれしちゃったもんですから、今になってそれがいいのか悪いのかおききしなければならないところなんですけど、子どもに読んでもらって興にのってそれが読めるか、納得がいくかというところがだいぶありましてね。

(引用ここまで)

モデファイ→カスタマイズ

プリミティブ→原始的な、根源的な

『児童文学世界』創刊号(中教出版 1978年6月)

折込付録『瀬田貞二氏の子どもの本の仕事』

ちょっと意味がよくわかりません。

なんですか「あれしちゃった」とは?

3つのあれしちゃったを見つけました。

1 無駄を省く

先ほどの『絵本論 瀬田貞二 子どもの本評論集』

(1985年11月30日 福音館書店)に「あれしちゃった」のヒントがありました。

(以下引用)

「赤い」「大きい」のような、事物の性質や状態をあらやす形容詞は使和なければなりませんが、「さびしい」「美しい」「えらい」といった心理的な情感や評価の伴った形容詞は、できれば使わないにこしたことはありません。

「よい」「わるい」「かわいい」「うれしい」という総括的な言葉は、じつのところ何もあらわしていない(中略)。

「うれしい」「かなしい」ことを表現するのであったら、それを読者にいわせるために、自分はいってはならないのです。

(引用ここまで)

難しいと思いませんか?

自分が言っちゃったほうが、手っ取り早いような気がします。

でも、それは「何もあらわしていない」。

厳しい一言です。

「言葉はできるだけ無駄をはぶき、かざりけをとり、率直に事実ありのままにきっちりといおう」

「じゃあ、どうやって? やってみせて」

と言われたら、堂々と差し出せるのが

『三びきのやぎのがらがらどん』。

2 内的なリズム

「口調がよくて、声を出して読むと内的なリズムが感じられるかどうか」

(以下引用)

この場合のリズムというのは、形のうえの七五調などを指すのではありません。文章の長短緩急のうえで、ひとりでに自然にひきこまれていくイントネーションや息つぎのうまい調子のことです。幼い子は体ごとで聞いていますから、きちんとした文章であっても、肉体によびかけない張りのないものでは子どもによびかけることができません。

内容の高まりに応じて、聞き手の息づかいがぴったり応えてくる

ーそういうときの文章を内的なリズムがあるといっていいでしょう。

(引用ここまで)

「幼い子どもは体ごとで聞いている」

確かに。

『三びきのやぎのがらがらどん』は、「内的なリズム」を見事に体現している。

他の人の訳を読み比べてみると、「内的なリズム」がどういうものなのか、感じられるかもしれません。

いいとか悪いとかじゃないのですが。

冒頭の部分を声に出して読み比べてみてください。

佐藤俊彦さんの訳。

『太陽の東月の西』

(アスビョルンセン編 佐藤俊彦訳 岩波少年文庫 2005年5月)

タイトルは、「ふとりたくて丘にゆく三びきの牡ヤギ・ブルーセ」

(以下引用)

むかし、三びきのヤギがいました。三びきともブルーセという名まえで、ふとりたいと思って、丘に草をたべにゆこうとしていました。途中、谷川に橋が一つかかっていましたが、その橋の下には、火かき棒みたいな長い鼻と、さらのような大きな目をした、それはおそろしいトロルが住んでいました。

さて、はじめに、いちばん年下のブルーセが、橋をわたりにかかりました。

「カタ、コト!カタ、コト!」と、橋がなりました。

「だれだ!おれの橋をコトコトわたっているのは!」と、トロルがほえました。

(引用ここまで)

次は、大塚勇三さんの訳。

『ノルウェーの昔話』

(アスビョルンセンとモー編 エーリク・ヴェーレンシオルほか画 大塚勇三訳 福音館書店 2003年11月)

タイトルは、「ふとろうと山に行く三匹のヤギのドンガラン」

(以下引用)

むかしむかし、あるとき、三匹の牡のヤギが、山の草地に行って、ふとることにしようと、そろって出かけていきました。この三匹は、みんながみんな、ヤギのドンガランという名まえでした。ところで、その山に行くあいだには、急な流れの上に、橋が一本かかっていて、三匹は、そこを渡らなければなりません。そして、その橋の下には、大きな、おそろしいトロルがひとり、住んでいるのでした。それに、そのトロルときたら、目は大きい皿くらいに大きいし、鼻といったら火かき棒くらいに長いのでした。

さて、まずはじめに、いちばん若いヤギのドンガランがやってきて、橋を渡ることになりました。

トン、カラ、トン、カラと、橋が音をたてました。

「おれの橋を、トンカラって渡るやつは、いったい、だれだ?」と、トロルがどなりました。

(引用ここまで)

この部分を、瀬田貞二さんはどう訳しているでしょうか。

(以下引用)

むかし、三びきの やぎが いました。なまえは、どれも

がらがらどん と いいました。

あるとき、やまの くさばで ふとろうと、やまへ

のぼっていきました。

のぼる とちゅうの たにがわに はしが あって

そこを わたらなければなりません。はしの したには、

きみのわるい おおきな トロルが すんでいました。

ぐりぐりめだまは さらのよう、つきでた はなは

ひかきぼうのようでした。

さて はじめに、いちばん ちいさいやぎの

がらがらどんが はしを わたりに やってきました。

かた こと かた こと と、はしが なりました。

「だれだ、おれの はしを かたことさせるのは」と、

トロルが どなりました。

(引用ここまで)

声に出して読んでみるとわかります。

違いますよね。

一文が短い。簡潔。声に出して読んだときの内的なリズム。

こういうことか。

3 むずかしいことば

『三びきのやぎのがらがらどん』には

「トロル」「ひかきぼう」「でんがくざし」など、ちょっと馴染みのない言葉が使われています。

これには、こんな意図がありました。

(以下引用)

まず、子どもには、やさしい言葉をつかいたいものです。この「やさしい」は、もの優しいほうではなくて、わかりやすいことを指します。

(中略)

子どもからすれば、たえず成長したい。そこへ、ぐんと低めたおかわゆらしい言葉を浴びるのは、成長冷却作用でしかありません。

(中略)

単純な事物をあらわす基本語は、たとえ幼児に未経験なものごとであっても、正確に与えるのがほんとうであろうと思います。

(中略)

事物はあくまで事物なのですから、舌たるいいいかえは、そのほうが無理というものです。

むしろ、その「むずかしさ」を積極的に生かしましょう。

(中略)

むずかしさは、子どもの注意をひき、力だめしになり、経験をひろめることになる場合が多いのです。

(中略)

文章全体のなかの言葉のバランス、リズム、それに意味のうえで、むずかしい言葉が、小さい読者にやさしい方向を与え、成長する手がかりをつかませるのではありますまいか。そして、言葉のやさしさむずかしさは経験に応じます。

ドロシー・ホワイト女史が、絵本の中に子どもの既知の経験ばかりでなく未知の経験もいれたいとのべるのは、言葉のうえでも、ほんとうではありませんか。

むずかしさをおそれるよりも、私は、曖昧な言葉、甘ったるい言葉、不自然な言葉、ひびきや色つやのない言葉、形だけの言葉をおそれます。

(引用ここまで)

なんということでしょうか。

子どもの育ちへの信頼。リスペクト。

言葉の未知の体験。

子どもを見くびっちゃいけないですね。

仲間を敵に売る話? 小澤俊夫さんのお話

2017年11月に静岡で開催された小澤俊夫さんの講演会に参加しました。小澤俊夫さんは昔話研究家です。

『三びきのやぎのがらがらどん』について、こんなお話をされました。

ーーー

この燦々と照っている太陽にだまされないでくださいよ。

表紙をめくって、もう1ページめくるとあらわれる太陽。

この物語の舞台、北欧において太陽ってのはものすごく貴重。

1年のうちで太陽はちょっとしか出ない。

太陽が出る時期には北欧の人は役場も学校もお休み。みんな裸になって日光浴をする。

ある学校の先生が

「仲間を敵に売る話しだ」

と言ったが、それは大きな間違い。

やぎたちにとって、太陽が出ているときに、生える草を食べることは命に関わること。

だから絶対にこの橋を渡らなければならなかった。

橋を渡らなくても死ぬ。

橋を渡っても死ぬかもしれない。

だから、生きていくための最低限の知恵なのだ。

子どもには

「どんなことがあっても生きろ」って言わなくちゃいけない。

仲間を敵に売る話じゃない。

ーーー

小澤俊夫さんは力強くそう言いました。

小ネタその1 あの日本一有名なアニメ映画に登場

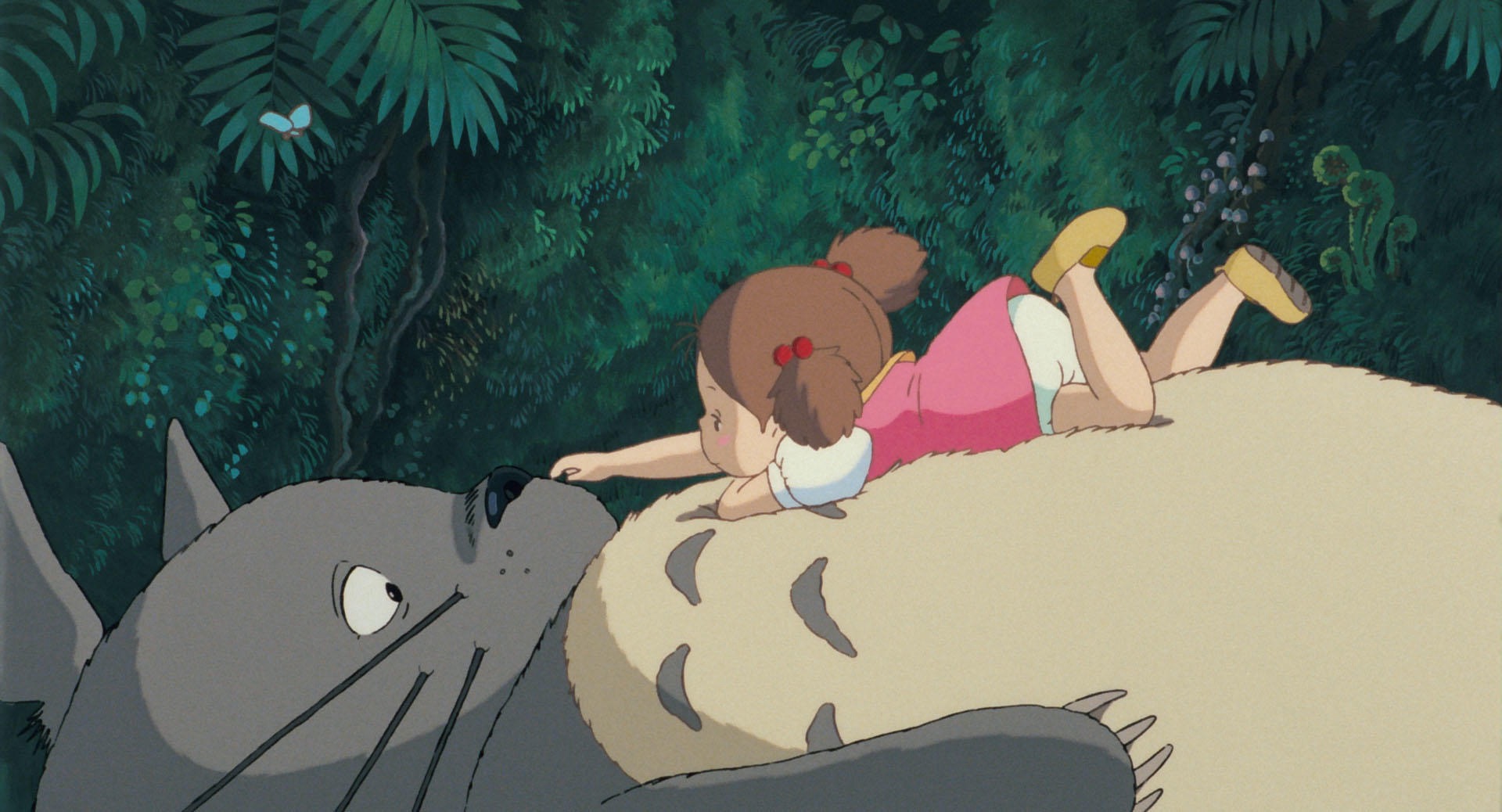

日本のアニメ映画『となりのトトロ』(スタジオジブリ)

メイが「トトロいたんだよ」と言った時に、サツキが「トトロって、絵本に出てたトロルのこと?」と返しています。

(着想そのものは、宮崎監督の知り合いの子が「ところざわ」と上手く言えずに「とろろざわ」と言っていたところからきているようですが)

エンディングで、サツキとメイが、布団の中でお母さんに『三びきのやぎのがらがらどん』の絵本を読んでもらっていますね。

小ネタその2 俵万智さんは3歳で全文暗記

歌人の俵万智さんは3歳で全文暗記していたそうです。

それだけ、瀬田貞二さんの日本語が素晴らしい。

この部分がいいなあと思ったのでご紹介します。

(以下引用)

三歳のときに丸暗記していたということを、実は自分は、ちょっと得意に思っていた。が、それは、丸暗記するまで読んでくれた母のおかげだったと、身に沁みて思う今日このごろだ。

(引用ここまで)

参考文献:『かーかん、はあい 子どもと本と私』(俵万智 朝日新聞出版 2008年11月)

気負って読む必要はない

絵と言葉の裏にある作者、訳者の意図を知りました。

どんなに作者が意図しようとも、読み手がどう読むかまでは意図できない。

わたしは今まで何故か

「読むぞ」と気負って読んでいました。

肩の力を抜いて、この絵本の力を信じて読むことにしてみた。

そしたら、わたしが力を入れる必要はないんだ、ということがよーくわかりました。

ふつうに気負わず読めばいいんだ。

だってそれだけの絵本なんだから。

そして、子どもは体ごとそれをわかってる。

背景なんか知らなくたって、ちゃーんと、わかってる。