Blog ブログ

【読み聞かせプログラム例】低学年から高学年まで混ざっている小学生対象30分

学童保育所で絵本を読みました。

いただいている時間は30分。

低学年から高学年まで混ざっている小学生対象の30分の読み聞かせプログラムの参考にしていただければと思います。

ちなみに、年度末で集団としてのまとまりや落ち着きがあり、何度か読み聞かせにお邪魔している、お互いに顔見知り、初めましてではない場での選書です。

原付バイクで向かうと、外で遊んでいる子どもたちの姿。

「とんちゃんだ〜!!」

いつも原付バイクを止める手前にバリケードを作ってある。

「通れるかー?」と彼らの声。

(砂利をこんもりと盛り上げてあるだけなので、通れそうですけど)

通れるように、バリケードを崩してくれる男子。

(わたしが来るから「バリケード作ろうぜ」とか言って準備してくれてたんだとしたら嬉しい)

1年生から5年生まで40人くらいいたのかなあ。

今学期最後の日。

明日から、新一年生がやってくるその前の日。

「怖い絵本、持ってきた?」

「わたしは怖いと思うんだけど、どうかな、小学生のみんなは怖いと思うかな?」

1冊目は、

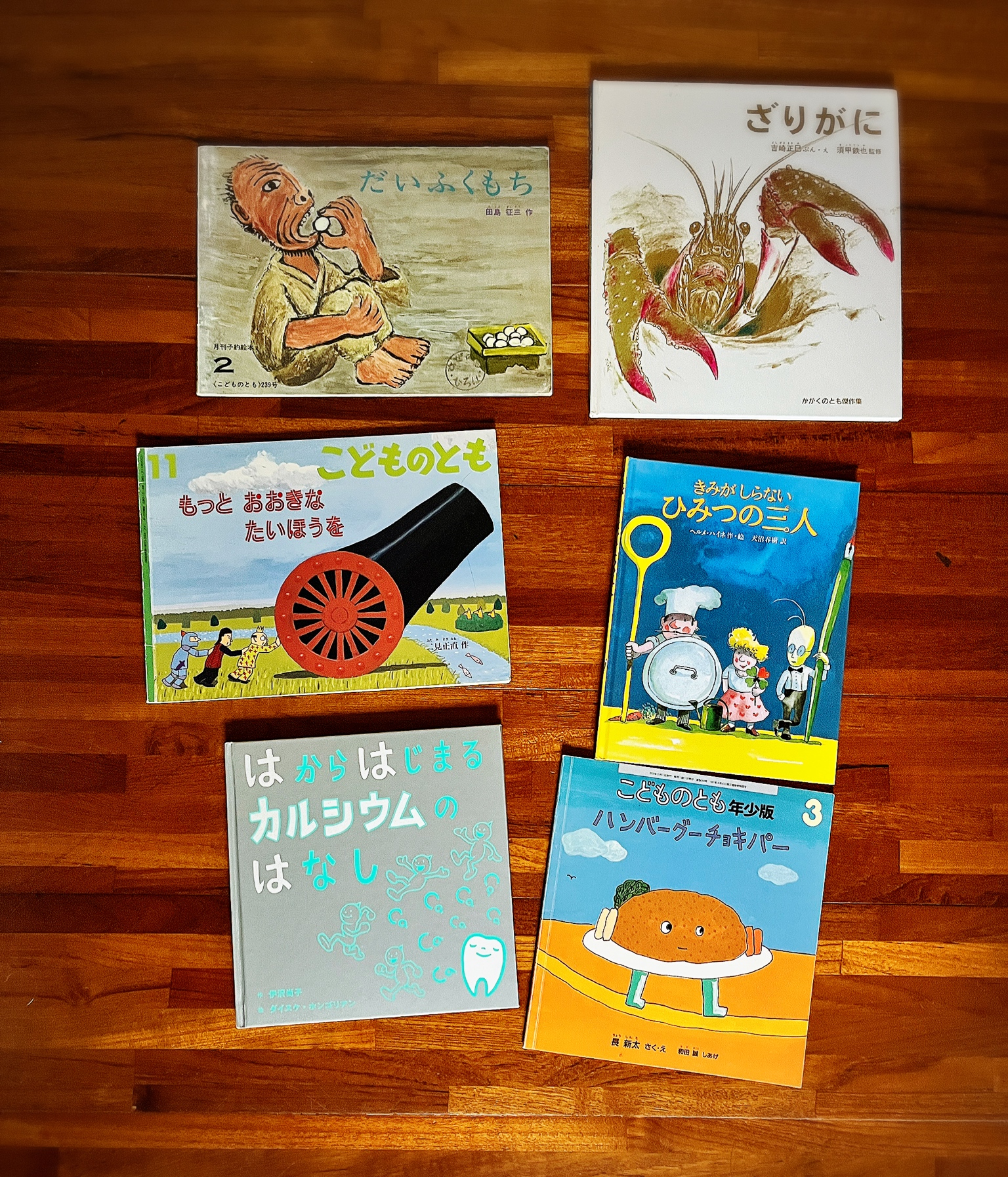

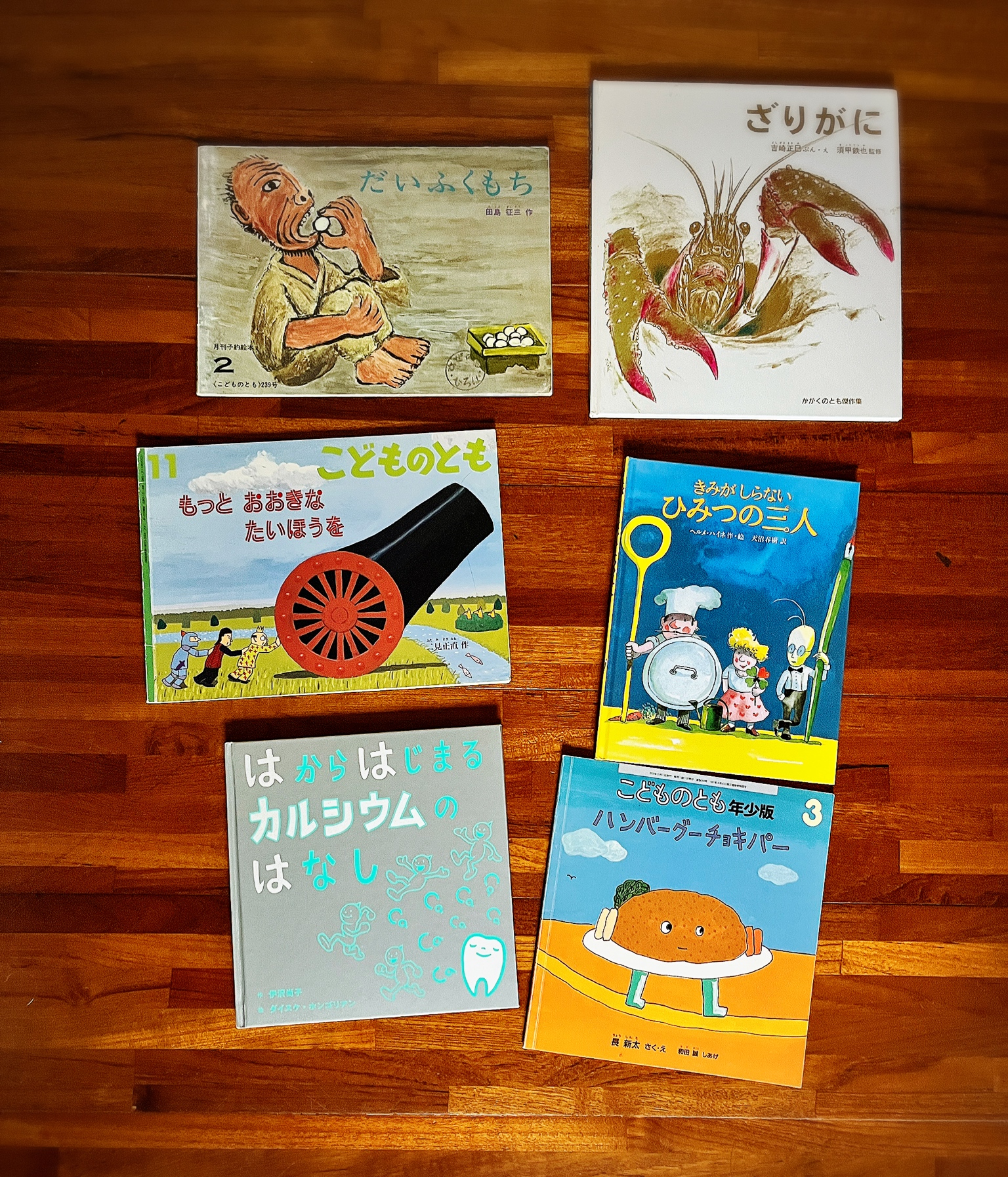

『だいふくもち』(田島征三 作 福音館書店 こどものとも1976年2月号)。

高知の言葉なのかな、方言なのだけど、とっても読みやすいのですよね。

意味はわからないかもしれないけど、前後関係でなんとなく、あたりをつけながら聞いてくれると信じて読み進めました。

不条理。

わたしはちょっと怖いけどな。

学童さんたち、ときおりツッコミを入れながらも、シーンと聞き入っていたように感じました。

この絵本は、2024年11月10日に開催された村中李衣さんの講演会「絵本と読み物のあいだの川をわたる」でご紹介いただいたので挑戦してみました。

学童さんに、いけるなー。

2冊目は、

こちらの学童さんたちは、外に遊びに行くのが大好きだから、これはどうかなーと持ってきた大好きな科学絵本。

『ざりがに』(吉崎正巳 ぶん・え 須甲鉄也 監修 福音館書店 1973年4月)

1センチ、3センチのこどもざりがにを実感しながら聞いてもらいました。

この本を読むといつも、我が家のリビングにあった水槽で、脱皮し、子を産み、ほかの魚に食べられ、大きくなったザリガニたちを思い出します。

長男たろうと休みのたびに小川へ繰り出して捕まえてきた生き物たちの輪廻転生。

3冊目は、

『もっとおおきなたいほうを』(二見正直 作 福音館書店 こどものとも2003年11月号)

この絵本の中で描かれている、戦ったり、張り合ったり、勝ったり負けたり、工夫したり。

そういうことは、彼らの集団生活の中で思い当たる節はあるんじゃないかなと思います。

だから、グッと聴き入る感じがありました。

この絵本については、今度ちゃんと書きたいなと思います。

4冊目は、

『きみがしらないひみつの三人』(ヘルメ・ハイネ作・絵 天沼春樹訳 徳間書店 2004年3月)

自分の中にいる三人。

アタマはかせと ハートおばさんと いぶくろおじさん。

冒頭の部分をしっかり、共有して、読み進めることが大事。

自分の中に自分のことを考えてくれる友だちがいる と思えたら

自分のことを大事にする

つまり

自分の友だちを大切にするということにつながる。

この絵本の秀逸なのは、自分が死んだ後の三人を描いているところ。

新1年生がやってきたら、この絵本はしばらく読めないかもしれないから、読めてよかった。

5冊目は、

『はからはじまるカルシウムのはなし』(作 伊沢尚子 絵 ダイスケ・ホンゴリアン 福音館書店 2021年2月)

「この表紙、見て。見えづらいでしょ。銀色なのよ。なんで銀色だと思う?」

「なんでだろう?」

「あのね、カルシウムって銀色なんだって」

これは、作者の伊沢尚子さんがインスタグラムのメッセージで教えてくださったことなのです。

カルシウムの循環「そこへ きたのは・・・・」

を答えてもらいまして、盛り上がりました。

カルシウムは、地球が誕生してからずっと、循環し続けているのですよね。

もうこれでいい時間だったのですが、

「あと1冊」と言われたので、

「じゃあ最後にこちらを」

6冊目は、

『ハンバーグーチョキパー』(長新太 さく・え 和田誠 しあげ 福音館書店 こどものとも年少版2009年3月号)

あっという間に読み終わってしまいます。

「グチャグチャグチャグチャハンバーグー」のところは繰り返しました。

「グチャグチャグチャグチャハンバーグー」

「グチャグチャグチャグチャハンバーグー」

「グチャグチャグチャグチャハンバーグー」

「グチャグチャグチャグチャハンバーグー」

あっけに取られる子どもたち。

この日は、あんまり余計なお喋りはせず、6冊読みました。

前回は、3冊でした。

春休みの学童保育所で読んだ絵本30分で3冊 怖い絵本と科学絵本と犬の絵本

読み終わってから、じゃんけんを挑んでくる子どもたち(笑)

かわいいなあ。

今度、お邪魔するのは新年度。

どんな感じになるかなあ。

関連記事

本物のザリガニを自分で捕まえる体験をする人生『ざりがに』

自分を大事にするとはどういうことか きみがしらないひみつの三人

インスタライブ→へー! が詰まってる絵本『はからはじまるカルシウムのはなし』

荒ぶるハンバーグたちに圧倒される『ハンバーグーチョキパー』

参加者募集中

『やってみる? 読み聞かせボランティア』ガッツリ丸っと1日考える講座

日時 4月26日(土)10:00〜16:00(途中お昼休憩あります)

場所 絵本セラピスト協会セミナールーム(東京都中央区日本橋浜町2-46-1 くぼげんビル3F)

参加費 5500円

持ち物 『やってみる? 読み聞かせボランティア』(当日、ご用意もできます)

読みたい絵本(5分以内で読める)、お昼ご飯、飲み物、筆記用具

いただいている時間は30分。

低学年から高学年まで混ざっている小学生対象の30分の読み聞かせプログラムの参考にしていただければと思います。

ちなみに、年度末で集団としてのまとまりや落ち着きがあり、何度か読み聞かせにお邪魔している、お互いに顔見知り、初めましてではない場での選書です。

原付バイクで向かうと、外で遊んでいる子どもたちの姿。

「とんちゃんだ〜!!」

いつも原付バイクを止める手前にバリケードを作ってある。

「通れるかー?」と彼らの声。

(砂利をこんもりと盛り上げてあるだけなので、通れそうですけど)

通れるように、バリケードを崩してくれる男子。

(わたしが来るから「バリケード作ろうぜ」とか言って準備してくれてたんだとしたら嬉しい)

1年生から5年生まで40人くらいいたのかなあ。

今学期最後の日。

明日から、新一年生がやってくるその前の日。

「怖い絵本、持ってきた?」

「わたしは怖いと思うんだけど、どうかな、小学生のみんなは怖いと思うかな?」

1冊目は、

『だいふくもち』(田島征三 作 福音館書店 こどものとも1976年2月号)。

高知の言葉なのかな、方言なのだけど、とっても読みやすいのですよね。

意味はわからないかもしれないけど、前後関係でなんとなく、あたりをつけながら聞いてくれると信じて読み進めました。

不条理。

わたしはちょっと怖いけどな。

学童さんたち、ときおりツッコミを入れながらも、シーンと聞き入っていたように感じました。

この絵本は、2024年11月10日に開催された村中李衣さんの講演会「絵本と読み物のあいだの川をわたる」でご紹介いただいたので挑戦してみました。

学童さんに、いけるなー。

2冊目は、

こちらの学童さんたちは、外に遊びに行くのが大好きだから、これはどうかなーと持ってきた大好きな科学絵本。

『ざりがに』(吉崎正巳 ぶん・え 須甲鉄也 監修 福音館書店 1973年4月)

1センチ、3センチのこどもざりがにを実感しながら聞いてもらいました。

この本を読むといつも、我が家のリビングにあった水槽で、脱皮し、子を産み、ほかの魚に食べられ、大きくなったザリガニたちを思い出します。

長男たろうと休みのたびに小川へ繰り出して捕まえてきた生き物たちの輪廻転生。

3冊目は、

『もっとおおきなたいほうを』(二見正直 作 福音館書店 こどものとも2003年11月号)

この絵本の中で描かれている、戦ったり、張り合ったり、勝ったり負けたり、工夫したり。

そういうことは、彼らの集団生活の中で思い当たる節はあるんじゃないかなと思います。

だから、グッと聴き入る感じがありました。

この絵本については、今度ちゃんと書きたいなと思います。

4冊目は、

『きみがしらないひみつの三人』(ヘルメ・ハイネ作・絵 天沼春樹訳 徳間書店 2004年3月)

自分の中にいる三人。

アタマはかせと ハートおばさんと いぶくろおじさん。

冒頭の部分をしっかり、共有して、読み進めることが大事。

自分の中に自分のことを考えてくれる友だちがいる と思えたら

自分のことを大事にする

つまり

自分の友だちを大切にするということにつながる。

この絵本の秀逸なのは、自分が死んだ後の三人を描いているところ。

新1年生がやってきたら、この絵本はしばらく読めないかもしれないから、読めてよかった。

5冊目は、

『はからはじまるカルシウムのはなし』(作 伊沢尚子 絵 ダイスケ・ホンゴリアン 福音館書店 2021年2月)

「この表紙、見て。見えづらいでしょ。銀色なのよ。なんで銀色だと思う?」

「なんでだろう?」

「あのね、カルシウムって銀色なんだって」

これは、作者の伊沢尚子さんがインスタグラムのメッセージで教えてくださったことなのです。

カルシウムの循環「そこへ きたのは・・・・」

を答えてもらいまして、盛り上がりました。

カルシウムは、地球が誕生してからずっと、循環し続けているのですよね。

もうこれでいい時間だったのですが、

「あと1冊」と言われたので、

「じゃあ最後にこちらを」

6冊目は、

『ハンバーグーチョキパー』(長新太 さく・え 和田誠 しあげ 福音館書店 こどものとも年少版2009年3月号)

あっという間に読み終わってしまいます。

「グチャグチャグチャグチャハンバーグー」のところは繰り返しました。

「グチャグチャグチャグチャハンバーグー」

「グチャグチャグチャグチャハンバーグー」

「グチャグチャグチャグチャハンバーグー」

「グチャグチャグチャグチャハンバーグー」

あっけに取られる子どもたち。

この日は、あんまり余計なお喋りはせず、6冊読みました。

前回は、3冊でした。

春休みの学童保育所で読んだ絵本30分で3冊 怖い絵本と科学絵本と犬の絵本

読み終わってから、じゃんけんを挑んでくる子どもたち(笑)

かわいいなあ。

今度、お邪魔するのは新年度。

どんな感じになるかなあ。

関連記事

本物のザリガニを自分で捕まえる体験をする人生『ざりがに』

自分を大事にするとはどういうことか きみがしらないひみつの三人

インスタライブ→へー! が詰まってる絵本『はからはじまるカルシウムのはなし』

荒ぶるハンバーグたちに圧倒される『ハンバーグーチョキパー』

参加者募集中

『やってみる? 読み聞かせボランティア』ガッツリ丸っと1日考える講座

日時 4月26日(土)10:00〜16:00(途中お昼休憩あります)

場所 絵本セラピスト協会セミナールーム(東京都中央区日本橋浜町2-46-1 くぼげんビル3F)

参加費 5500円

持ち物 『やってみる? 読み聞かせボランティア』(当日、ご用意もできます)

読みたい絵本(5分以内で読める)、お昼ご飯、飲み物、筆記用具