Blog ブログ

墨田区立ひきふね図書館主催 小学校読み聞かせボランティア講座(初級)(全2回)

わたしの感覚では、現役の保護者で、小学校の読み聞かせボランティアをやりたい人は激減している。

今、やっている人は、OGがほとんど。自分の子どもは卒業しちゃったけど、続けている人。

わたしもそうです。

元々、読み聞かせボランティアをやりたい人は、貴重な存在だとわかっていたけれど、ますます、その希少性が高くなっているという印象。

だから、平日開催、2週連続、小学校読み聞かせボランティア講座、これから始めてみたい人向けの講座なんて、人が集まるのかしら、と失礼ながら心配していました。

はっきり言って、心配無用でした。

満員御礼じゃないですか。

しかも、現役の保護者の方がほとんど。

驚き。

墨田区すごい。

読み聞かせボランティアに関心を持ってる方がこんなにいらっしゃるなんて。

その関心の高さに全力で応えようと、全力で120分。

2025年6月27日。講座1日目。

・子どもたちがどんなふうに絵本を楽しんでいるか

・読み聞かせのやり方

・小学校6年生への10分読み聞かせの実演

・読み聞かせボランティアのあり方

・うまみ

などを具体例を交えてお伝えしました。

本には書けないこと、リアルだからこそ、お伝えできること。

それを意識しました。

2日目は、1週間後の7月4日。

実際に読み聞かせをしてもらいました。

どうやったら、時間内にスムーズにわかりやすく進行できるかを考えて準備しました。

始まる前には緊張感が漂っていましたので、緊張をほぐすためと滑舌を滑らかにするために、こちらの絵本を最初に読みました。

『はやくちこぶた』(はやかわじゅんこ 瑞雲舎 2007年9月)

「俺、言える!」と得意げに言い始めて言えないっていうのがかわいい『はやくちこぶた』

5つのグループに分け、読み聞かせをしてもらいました。

5分以内に読み終わる絵本を持参していただきました。

読み聞かせをしてみてどうだったか、聞いていてどうだったか、分かち合ってもらいました。

実際に現場に入ると、大人の人に読み聞かせを聞いてもらい、どうだったかを教えてもらうチャンスはほとんどないので、とても貴重な時間だったと思います。

各グループ、とても盛り上がっていました。

実技が終わってから、グループの中でお一人の方に感想や気づきや質問を発表していただきました。

例えば、

「好きが伝わる」とか

「読んでもらうことを子どもみたいに楽しんだ」とか

「読む練習が大切だとわかった」とか

「感情を込めて読んだ方がいいのか、淡々と読んだ方がいいのか」とか

「絵本を動かすのか」とか

「絵本の中の絵やテキストを指差すのか」とか。

わたしの考えや、現場での体験をお伝えしました。

後半は、実際に読んでみるとどうなのか、現場で起きたことを交え、絵本をご紹介しました。

その絵本がどれだけの本気で生み出されているか、についても言及しました。

また、読み聞かせボランティアの存在意義についても、訴えました。

伝えた、というより、訴えた、に近いかもと、今振り返って思います。

ただでさえ、暑いのに、暑苦しいけれども。

子どもに絵本を届ける大人が地域に増えたらいいと思います。

そこに喜びが伴っていたら、なおいい。

続けてくれたら、もっといい。

わたしの好きなSUPER BEAVERというバンドの「ILP」という歌にこんな言葉があります。

(以下引用)

「わかる人だけがわかれば」「わかる人だけに届けば」

そんな便利な言い訳 言いたくはないな

(引用ここまで)

耳が痛いです。

わかる人がわかってくれればいい、なんて言っちゃいます。

どうせ、わかってもらえない。

興味のない人には会えない。

わかる人にしか会えない。

そんなの言い訳です。

こういうピリッとしたことばがあります、SUPER BEAVERの歌には。だから、好き。

そうだ。

ぐだぐだ言い訳しないで、見つけてくれて出会わせてくれた人に感謝して、そのときを精一杯、やるだけ。

その積み重ねしかない。

目次

いただいたご感想(一部抜粋)

ご参加のすべての方が、二日間とも「とても良い」「良い」とアンケートにお答えくださいました。

□読み聞かせに対するハードルが下がった。

□具体的・実践的でとても分かりやすい

□感覚で思っていた事を論理的に筋道を立てて言語化して下さり、為になった。

□読み聞かせをすることに対して苦手意識があったのですが、聞く人の気持ちに立って、ページを一枚一枚めくる、持ち方などの技術的なことを教えていただき苦手な気持ちが薄まった。

□現場で役立つ内容ばかりでとても為になり、楽しかった。

2時間すべて役に立つ内容だった。

一切の無駄なし。

質問すると期待以上の答えで、人生で1、2番にあがる講座だった。

□本を読むこと、聞くことに対しての気持ちが変わったように感じた。

□高学年の読み聞かせについて選書のやり方等をおしえてもらい、参考になった。

□熱意のある講師でかつ情報量も経験実績も豊富で大変参考になった。

本寄贈しました

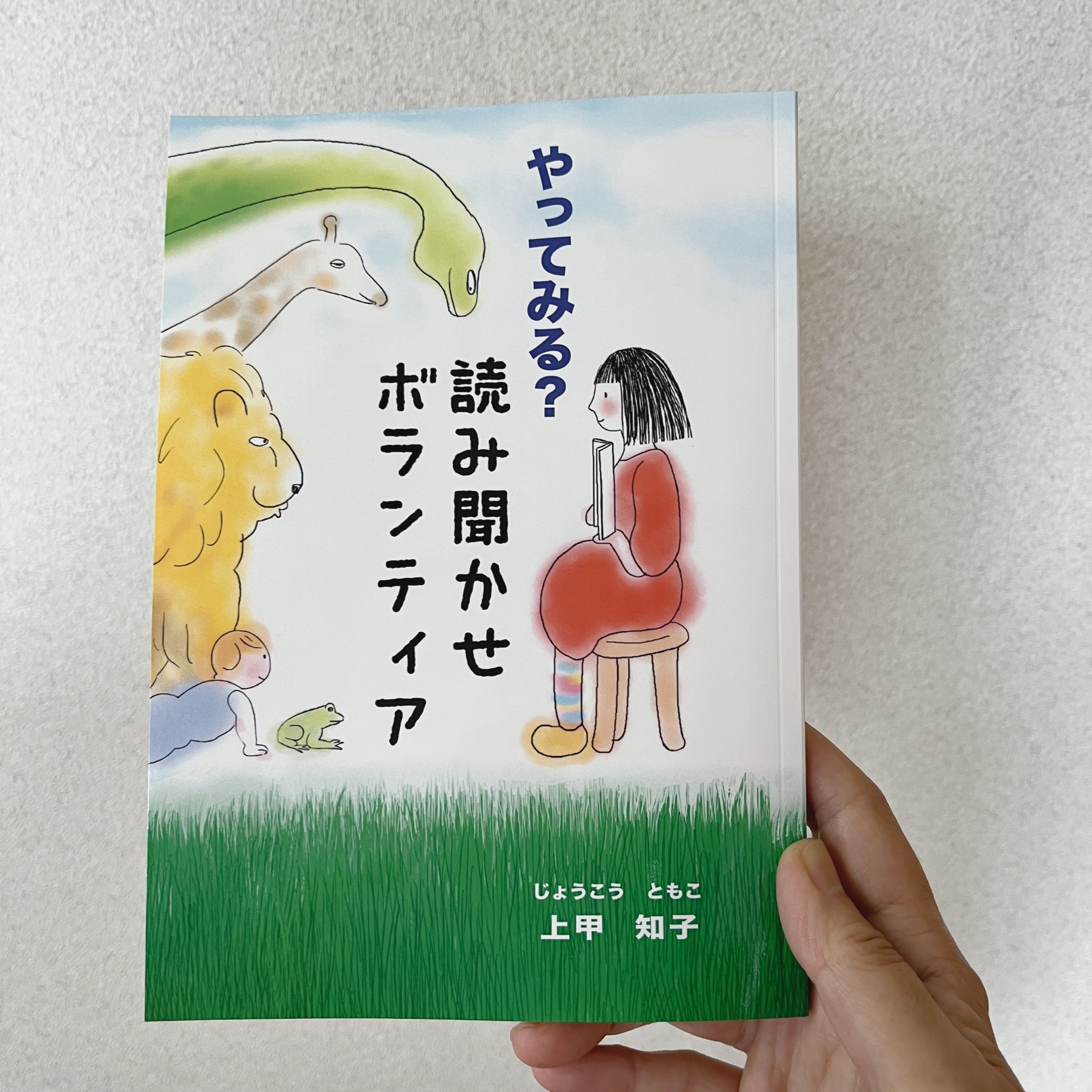

ひきふね図書館に著書を寄贈させていただきました。

読んでもらえたら嬉しいです。

【著書】 『やってみる? 読み聞かせボランティア』(電子書籍&ペーパーバック)

選書の参考にしてください

【読み聞かせプログラム例】年度初めの小学1年生に15分 笑いと正義

高学年(小学6年生)への読み聞かせボランティア 10分で読んだ絵本 2冊

【読み聞かせプログラム例】低学年から高学年まで混ざっている小学生対象30分

【読み聞かせプログラム例】春休みの学童保育所で30分 怖い絵本・科学絵本・犬の絵本

中学1年生に10分で絵本を3冊 野菜の名前を割と大きめの声でコールする朝の教室

ご依頼お待ちしております

【読み聞かせボランティア講座のご依頼 お待ちしております】

【メニュー】読み聞かせボランティア入門講座 〜自分らしく、楽しく続けられる〜